フランス大革命の時期。パリだけでも3000名近くが革命政府によって処刑されている。(虐殺

的な多くの犠牲は除いても)

的な多くの犠牲は除いても)

その処刑された人々の中で「貴族」と名簿に記載された者は381名だが、これは他の項目、

つまり「大司教・司教」などの高位聖職者、また「元帥・中将」などの軍位の者、あるいは「将校」

とか「聖職者」「判事・議員」と記載された刑死者の中にも多くの貴族身分が含まれているはず

なので、600人超の「貴族身分」がギロチン台にのぼったと推計される。(尚、この推計は総計3

千以下なので甘いかも知れず、1793年5月から94年7月の恐怖政治下パリだけでも総数8千人

ともある。全国的には1万人の獄死を除いても1万7千人が処刑、あるいは3万5千〜4万人が処

刑されたとも諸説が色々ある)

つまり「大司教・司教」などの高位聖職者、また「元帥・中将」などの軍位の者、あるいは「将校」

とか「聖職者」「判事・議員」と記載された刑死者の中にも多くの貴族身分が含まれているはず

なので、600人超の「貴族身分」がギロチン台にのぼったと推計される。(尚、この推計は総計3

千以下なので甘いかも知れず、1793年5月から94年7月の恐怖政治下パリだけでも総数8千人

ともある。全国的には1万人の獄死を除いても1万7千人が処刑、あるいは3万5千〜4万人が処

刑されたとも諸説が色々ある)

従って、「侯爵」だの「伯爵」だのの処刑はそれほど特筆されないもので(処刑名簿からはこの

ような旧体制下での肩書は抹消されてはいるが)、ともかく貴族の処刑などは日常茶飯に執行

されており、王族の処刑や革命政府の政変による有名な革命家の処刑くらいしか「事件」にも

ならなかった。

ような旧体制下での肩書は抹消されてはいるが)、ともかく貴族の処刑などは日常茶飯に執行

されており、王族の処刑や革命政府の政変による有名な革命家の処刑くらいしか「事件」にも

ならなかった。

ルイ15世広場(1775頃) 左手の騎馬像はルイ15世像。奥の馬の彫像が下図の右手。

革命広場(1793) 上図のルイ15世騎馬像は撤去、自由の女神座像に取り換えられている(左手)。右手の馬の彫像

が上図の奥。後ろに見える建物はクリヨン公爵邸(93年当時は革命政府に没収されている。現在のクリヨンホテル)。

が上図の奥。後ろに見える建物はクリヨン公爵邸(93年当時は革命政府に没収されている。現在のクリヨンホテル)。

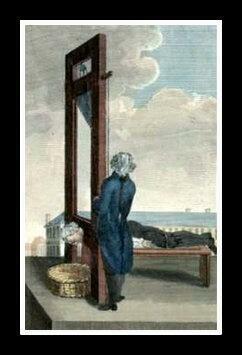

そのような中、1794年2月7日、トルースボワ伯爵という貴族が革命広場(旧ルイ15世広場・現

コンコルド広場)のギロチン台にのぼり首を落とされて果てた。53歳。刑死者名簿には、国王ル

イ16世から数えて367番目となっている。

コンコルド広場)のギロチン台にのぼり首を落とされて果てた。53歳。刑死者名簿には、国王ル

イ16世から数えて367番目となっている。

処刑された罪状などは、どれも判を押したようなもので、「反革命容疑」とか「外国との密通容

疑」とか、あまり意味はなく、特に1793年9月17日の「容疑者法」が制定されるや、カトリック聖

職者や貴族身分などそれだけでも逮捕されていく。

疑」とか、あまり意味はなく、特に1793年9月17日の「容疑者法」が制定されるや、カトリック聖

職者や貴族身分などそれだけでも逮捕されていく。

トルースボワ伯爵の逮捕はこの政令発令の翌日なので、恐らく同政令の2条の5項「革命へ

の関与を一貫して示さなかった元貴族および彼らの夫、妻、父親、母親、息子、娘、兄弟また

は姉妹、そして亡命者の代理人」及び6項 「1789年7月から1792年4月8日までの法律の公布

期間中に亡命した者、例え法律により定められた期間内にフランスに帰国した場合でも、それ

以前に亡命していた者」に抵触したものと思われる。

の関与を一貫して示さなかった元貴族および彼らの夫、妻、父親、母親、息子、娘、兄弟また

は姉妹、そして亡命者の代理人」及び6項 「1789年7月から1792年4月8日までの法律の公布

期間中に亡命した者、例え法律により定められた期間内にフランスに帰国した場合でも、それ

以前に亡命していた者」に抵触したものと思われる。

18世紀のトリノ

18世紀のトリノ18世紀トリノ宮廷

というのも、伯爵は1791年6月に一人娘のアルマンドArmande-Amedee-Victoire Baillard

de Trousseboisを連れて、トリノに行っていたのだ。現在のフランス東部のサヴォワ地方より興

ったサヴォワ公家は1720年以来、サルデーニャ島の他にイタリア北西部・フランス東部に及ぶ

サルデーニャ王国を治めていた。その首都がトリノだった。サルデーニャ王国は反革命陣営の

オーストリアと同盟していたので革命政府からすれば敵国である。

de Trousseboisを連れて、トリノに行っていたのだ。現在のフランス東部のサヴォワ地方より興

ったサヴォワ公家は1720年以来、サルデーニャ島の他にイタリア北西部・フランス東部に及ぶ

サルデーニャ王国を治めていた。その首都がトリノだった。サルデーニャ王国は反革命陣営の

オーストリアと同盟していたので革命政府からすれば敵国である。

なぜ、敵国であるサルデーニャの首都トリノなどに行ったのかと言えば、伯爵の奥方シャルロ

ット・アルマンド・ヴィクトワールは、サヴォワ公の弟より発祥したサヴォワ・カリニャン大公家の

血筋で、系図上では、マリー・アントワネット王妃のお気に入り女官長として権勢を誇ったラン

バル大公妃(本館「マリー・アントワネット救出大作戦」余談参照)の従妹になるのだ。(しかし、ラ

ンバル大公妃は正規の血筋だが、伯爵夫人はサヴォワ・カリニャン大公の愛妾の認知された

娘が母なので、家格はかなり落ちてしまう) それでも伯爵は、サヴォワ・カリニャン連隊の大佐

に任命されたりしている。ロスバッハの敗戦で捕虜になったくらいしか戦歴のない伯爵の昇格

はこのようなありがたい縁故のおかげだろう。彼はその後も同連隊の少将(野戦総監)にまでな

っている。

ット・アルマンド・ヴィクトワールは、サヴォワ公の弟より発祥したサヴォワ・カリニャン大公家の

血筋で、系図上では、マリー・アントワネット王妃のお気に入り女官長として権勢を誇ったラン

バル大公妃(本館「マリー・アントワネット救出大作戦」余談参照)の従妹になるのだ。(しかし、ラ

ンバル大公妃は正規の血筋だが、伯爵夫人はサヴォワ・カリニャン大公の愛妾の認知された

娘が母なので、家格はかなり落ちてしまう) それでも伯爵は、サヴォワ・カリニャン連隊の大佐

に任命されたりしている。ロスバッハの敗戦で捕虜になったくらいしか戦歴のない伯爵の昇格

はこのようなありがたい縁故のおかげだろう。彼はその後も同連隊の少将(野戦総監)にまでな

っている。

..........................................La bataille de Rossbach(1757)..................................................Regiment de Savoie-Carignan

ともかく、こういうわけでサルデーニャ王国首都トリノの宮廷は、伯爵にとっては亡命先という

よりは、奥方の実家みたいなもので、今回の旅行も、一人娘のアルマンドが母方叔母から相

続した年金の申請手続が目的であった。この頃、伯爵は娘を名門アルクール家の者に嫁がせ

ようと計画していたので、娘に付随する有利な財産の確保は重大な問題なのだ。

よりは、奥方の実家みたいなもので、今回の旅行も、一人娘のアルマンドが母方叔母から相

続した年金の申請手続が目的であった。この頃、伯爵は娘を名門アルクール家の者に嫁がせ

ようと計画していたので、娘に付随する有利な財産の確保は重大な問題なのだ。

ところが、事件がふたつ起きる。

ひとつは、亡命貴族の財産の接収政令により、伯爵家の資産が没収されかねない状況にな

ったことである。決して亡命したわけではないのだが、サルデーニャはフランスにとって敵国で

あったし、そのトリノの宮廷は国王ルイ16世の叔母君のアデライド王女やヴィクトワール王女が

亡命し滞在したり(4月にローマへ移っている)、伯爵と娘アルマンドがトリノに入った92年6月の

上旬まで、革命政府が最も嫌っている王弟アルトワ伯が亡命先として滞在していたし、亡命し

たフランス貴族たちも多く集まっている。そんな意味では、トリノは反革命勢力の外国拠点とし

て好ましくない地なのだ。彼は急ぎ帰国して、身の潔白を革命政府に証明せねばならなくなる。

ったことである。決して亡命したわけではないのだが、サルデーニャはフランスにとって敵国で

あったし、そのトリノの宮廷は国王ルイ16世の叔母君のアデライド王女やヴィクトワール王女が

亡命し滞在したり(4月にローマへ移っている)、伯爵と娘アルマンドがトリノに入った92年6月の

上旬まで、革命政府が最も嫌っている王弟アルトワ伯が亡命先として滞在していたし、亡命し

たフランス貴族たちも多く集まっている。そんな意味では、トリノは反革命勢力の外国拠点とし

て好ましくない地なのだ。彼は急ぎ帰国して、身の潔白を革命政府に証明せねばならなくなる。

王弟アルトワ伯 王叔母アデライド王女 王叔母ヴィクトワール王女

そして、もうひとつは、なんと、アルクール家との婚姻を計画していた娘のアルマンドが、かね

てより恋愛関係にあった貧乏貴族のベルシーズ(シャルル・ブリュノ・ド・ルニョー・アルマン・ド・

ベルシーズCharles-Bruno de Regnauld-Alleman de Bellescize)と逃げてしまったのである。

てより恋愛関係にあった貧乏貴族のベルシーズ(シャルル・ブリュノ・ド・ルニョー・アルマン・ド・

ベルシーズCharles-Bruno de Regnauld-Alleman de Bellescize)と逃げてしまったのである。

これでは亡命容疑の危険を冒してトリノにきて、婚姻に有利な娘の財産確保のために1年も

粘った甲斐もなくなってしまう。2人は勝手に1792年7月11日、ドイツのコブレンツ(亡命貴族ら

の拠点。またはイタリアのランガスコ)で結婚し、9月にフランスへ帰国してしまった。(余談1)

粘った甲斐もなくなってしまう。2人は勝手に1792年7月11日、ドイツのコブレンツ(亡命貴族ら

の拠点。またはイタリアのランガスコ)で結婚し、9月にフランスへ帰国してしまった。(余談1)

伯爵の怒髪天を衝くほどの怒りも想像に難くない。

Koblenz

Koblenz トルースボワ伯爵家は、ヴィヴァレー地方の貴族で、母親からの相続財産としてトルースボワ

の名称を加えたバイヤール・デ・コンボ―家(Baillard-des-Combaux )という。

の名称を加えたバイヤール・デ・コンボ―家(Baillard-des-Combaux )という。

王室公認系譜学者で紋章学者アントワーヌ・マリー・ドジエ・ド・セリニーが著した1752年「一

般的紋章あるいはフランス貴族の記録」第3巻に、バイヤール・デ・コンボー家がある。

般的紋章あるいはフランス貴族の記録」第3巻に、バイヤール・デ・コンボー家がある。

貴族でラ・モット・ムールゴン、ブールボワール及びシェルヴィル領主のジャン・マルスラン・

バイヤール・デ・コンボーは1705年7月に生まれた。ローネー領主ジャン・ルイ・トルースボワと

マドレーヌ・ガルデ・ド・シェルヴィルの娘で相続人のルイーズ・マドレーヌ・ド・トルースボワと、

その従兄弟で王室砲兵隊士官ジャン・バティスト・フェルディナン・ド・トルースボワ立会いの

下、1736年6月6日結婚した。トルースボワ家はベリー地方の全ての系譜に繋がる古くからの

家柄だ。(そして生まれた三男四女の子供らの名が記され、ドジエの大仰な署名がある)

バイヤール・デ・コンボーは1705年7月に生まれた。ローネー領主ジャン・ルイ・トルースボワと

マドレーヌ・ガルデ・ド・シェルヴィルの娘で相続人のルイーズ・マドレーヌ・ド・トルースボワと、

その従兄弟で王室砲兵隊士官ジャン・バティスト・フェルディナン・ド・トルースボワ立会いの

下、1736年6月6日結婚した。トルースボワ家はベリー地方の全ての系譜に繋がる古くからの

家柄だ。(そして生まれた三男四女の子供らの名が記され、ドジエの大仰な署名がある)

この三男四女の子供らの嫡長のジャン・ジャック・バイヤール・ド・トルースボワが、トルースボ

ワ伯爵のことである。(実際には子供は三男五女。ドジエのこの記録が作られた1752年のあと

に、アガト・アンジェリクが54年に生まれている)

ワ伯爵のことである。(実際には子供は三男五女。ドジエのこの記録が作られた1752年のあと

に、アガト・アンジェリクが54年に生まれている)

伯爵が生まれたChateau de Chervil

伯爵が生まれたChateau de Chervil トルースボワが母親の相続財産としてバイヤール・デ・コンボー家にもたらされたのと同様

に、伯爵も妻のシャルロット・アルマンド・ヴィクトワールからサヴォワ・カリニャン家ゆかりの財

産を取得している。貴族の結婚とはこうして不動産や肩書や金銭を一家にもたらす重要な結び

つきであり、先祖代々そのようにして資産形成してきた。従って娘の結婚の持参金はかなり高

額になってしまうので、上記のような「五女」ともなると、多くが寄付金と一緒に修道院に入れら

れてしまうわけだ。(もちろん夭折する可能性がものすごく高いが)

に、伯爵も妻のシャルロット・アルマンド・ヴィクトワールからサヴォワ・カリニャン家ゆかりの財

産を取得している。貴族の結婚とはこうして不動産や肩書や金銭を一家にもたらす重要な結び

つきであり、先祖代々そのようにして資産形成してきた。従って娘の結婚の持参金はかなり高

額になってしまうので、上記のような「五女」ともなると、多くが寄付金と一緒に修道院に入れら

れてしまうわけだ。(もちろん夭折する可能性がものすごく高いが)

しかしトルースボワ伯爵は違った。一人娘である。つまり、持参金だけではなく相続者として

先祖代々膨らませてきた一家の財産が1人の娘に集中するわけだ。だからこそ、父親の伯爵

は娘の名家名門との婚姻をねらっていたのである。アルクール家ならば、フランス貴族の中で

も家格はかなり高い名門で宮廷貴族、問題はなかった。(当時、遠からず革命は終息し、王政

は復活するものと楽観されていた)

先祖代々膨らませてきた一家の財産が1人の娘に集中するわけだ。だからこそ、父親の伯爵

は娘の名家名門との婚姻をねらっていたのである。アルクール家ならば、フランス貴族の中で

も家格はかなり高い名門で宮廷貴族、問題はなかった。(当時、遠からず革命は終息し、王政

は復活するものと楽観されていた)

...............................祖父Luc de.Regnauld-Alleman..............................父Marquis de Regnauld-Alleman

ところが、ベルシーズなど、とんでもない。確かに歴戦の勇士でオーティシャン竜騎兵連隊大

佐のルニョー・アルマン侯爵(Marquis de Regnauld Alleman, Claude Esperance de Bellescize)

が父親で、祖父リュック・ド・ルニョーもローマへの使節フォルパン・ジャンソン枢機卿に随行し

たり、ポーランド王妃の侍従官をしたり、リトアニア大公妃に仕えたりしてベルシーズ侯爵位を

授かっている。しかし、サルデーニャ王家の血筋サヴォワ・カリニャン大公家の流れをくみ、ト

ルースボワ家の全財産を相続する一人娘を嫁がせるような家格ではない。

佐のルニョー・アルマン侯爵(Marquis de Regnauld Alleman, Claude Esperance de Bellescize)

が父親で、祖父リュック・ド・ルニョーもローマへの使節フォルパン・ジャンソン枢機卿に随行し

たり、ポーランド王妃の侍従官をしたり、リトアニア大公妃に仕えたりしてベルシーズ侯爵位を

授かっている。しかし、サルデーニャ王家の血筋サヴォワ・カリニャン大公家の流れをくみ、ト

ルースボワ家の全財産を相続する一人娘を嫁がせるような家格ではない。

案の定、伯爵はフランスに帰国すると逮捕された。元貴族が逮捕となるとこれは釈放される

には余程の理由が必要になる。娘の恋人ベルシーズの父親は、逮捕されたが住民の嘆願書

のお蔭で釈放された。しかし常日頃から貴族主義を貫いている伯爵に住民がそのようなことを

するわけもない。そこで伯爵は一計を案じる。先ずは、自分が6ヶ月来国内に留まっていたとい

う偽の居住証明書を手に入れた。そして、「容疑者法」の逮捕要件である「革命への関与を一

貫して示さなかった元貴族」である点を払拭しようと恐ろしい手段をとる。

には余程の理由が必要になる。娘の恋人ベルシーズの父親は、逮捕されたが住民の嘆願書

のお蔭で釈放された。しかし常日頃から貴族主義を貫いている伯爵に住民がそのようなことを

するわけもない。そこで伯爵は一計を案じる。先ずは、自分が6ヶ月来国内に留まっていたとい

う偽の居住証明書を手に入れた。そして、「容疑者法」の逮捕要件である「革命への関与を一

貫して示さなかった元貴族」である点を払拭しようと恐ろしい手段をとる。

娘の恋人ベルシーズの亡命事実を告発する証拠メモを偽造し、革命に対して貢献している証

明である「良民証」を手に入れようとしたのである。亡命貴族の告発をすれば自分の「元貴族」

という厄介な肩書からくる疑惑も消し去ることができる。そして、同時に、革命政府の貴族狩り

を利用して、ベルシーズを抹殺してしまうことも叶うのだ。

明である「良民証」を手に入れようとしたのである。亡命貴族の告発をすれば自分の「元貴族」

という厄介な肩書からくる疑惑も消し去ることができる。そして、同時に、革命政府の貴族狩り

を利用して、ベルシーズを抹殺してしまうことも叶うのだ。

「貴族を減らせ」と題された図版

伯爵の一挙両得の目論見は功を奏した。

伯爵は釈放され、フランス国内に戻っていたベルシーズはすぐに当局のお縄を頂戴した。

まんまとしてやったりの伯爵だったが、ここにまたふたつの誤算が生じる。

ひとつは、従来の「容疑者法」をより強化した政令が発布され、彼はトリノの宮廷にいる亡命

貴族らと共謀して反革命活動をしている可能性が大であると見なされて、再逮捕される。娘の

結婚を有利にする年金申請のためのトリノ行きは、決定的なダメージだったのだ。

貴族らと共謀して反革命活動をしている可能性が大であると見なされて、再逮捕される。娘の

結婚を有利にする年金申請のためのトリノ行きは、決定的なダメージだったのだ。

そして、もうひとつの誤算。それは、恋人ベルシーズが逮捕・投獄されたことで、娘のアルマン

ドは悲しみのあまり、当局に「夫のすべての罪に関して、自分も共犯です」と申し出て、革命裁

判所に出頭してしまったのだ。つまり、この18歳の若妻は、愛する夫と運命を共にする覚悟を

決めてしまったのである !

ドは悲しみのあまり、当局に「夫のすべての罪に関して、自分も共犯です」と申し出て、革命裁

判所に出頭してしまったのだ。つまり、この18歳の若妻は、愛する夫と運命を共にする覚悟を

決めてしまったのである !

父親の伯爵は、自らを救うための密告により、娘をも犠牲にしてしまったことになった。それ

は、伯爵家の断絶をも意味しているのだ。

は、伯爵家の断絶をも意味しているのだ。

革命裁判所

革命裁判所 こうして、伯爵は、何もかもすべてを失ってしまった。

革命前から、彼は、自分に多くの利権をもたらせてくれたというのに妻のシャルロット・アルマ

ンドと別居しており、自領のラ・モット・ムルゴンの館で、姉の57歳になるデ・コンボー嬢ルイー

ズ・マドレーヌと、シェルヴィル士爵と呼ばれていた弟でやはり未婚の48歳ジャン・セザールと

暮していた。この2人も伯爵の容疑に巻き込まれ(容疑者法では家族も同罪と明記されてい

る)、運命を共にしてしまう。継いで言えば、78歳になる母親も、捕らわれて、この長女・長男・

次男ら3名の子らと共にギロチン刑となるべく連行された。

ンドと別居しており、自領のラ・モット・ムルゴンの館で、姉の57歳になるデ・コンボー嬢ルイー

ズ・マドレーヌと、シェルヴィル士爵と呼ばれていた弟でやはり未婚の48歳ジャン・セザールと

暮していた。この2人も伯爵の容疑に巻き込まれ(容疑者法では家族も同罪と明記されてい

る)、運命を共にしてしまう。継いで言えば、78歳になる母親も、捕らわれて、この長女・長男・

次男ら3名の子らと共にギロチン刑となるべく連行された。

伯爵は、刑執行の直前に妻に手紙を書いている。これら刑死者の手による最期の手紙のほ

とんどは、革命裁判所に没収されて宛名人に発送されることもなく空しく「革命裁判所検察官保

管文書」として現代まで書庫の奥に積まれたままになった。そのため、内容が閲覧できる。

とんどは、革命裁判所に没収されて宛名人に発送されることもなく空しく「革命裁判所検察官保

管文書」として現代まで書庫の奥に積まれたままになった。そのため、内容が閲覧できる。

伯爵の手紙には、自分が如何に冷静でいるかとか、また尊敬する姉デ・コンボー嬢の毅然と

した態度をおまえも見習えとか(奥方も別の牢に収監されていた)、自分の好みはサン・キュロッ

ト(過激な革命市民)として生きることだったことはおまえも知っているはずだとか(これは検閲官

が読むことを想定しての自己PRだろう)、あとは、やはり敬愛する姉デ・コンボー嬢が借りた金

の清算の依頼、その召使の世話等を淡々と指示している。

した態度をおまえも見習えとか(奥方も別の牢に収監されていた)、自分の好みはサン・キュロッ

ト(過激な革命市民)として生きることだったことはおまえも知っているはずだとか(これは検閲官

が読むことを想定しての自己PRだろう)、あとは、やはり敬愛する姉デ・コンボー嬢が借りた金

の清算の依頼、その召使の世話等を淡々と指示している。

こうして、手紙の筆を置いたしばらくあとに、伯爵は革命広場のギロチン台へと引き立てられ

て行ったのである。自分の価値観ゆえの行為の数々が、多くの人を苦しめ、破滅させて、最後

には自分自身、そして何より大切な伯爵家をも滅ぼしてしまったのに、最期に至るも、自分の

気丈さと誇り高さを妻に説き、あとは現実的な細々した処理を依頼しているだけの手紙を綴っ

て生涯を終えた人物。その冷めきった心には、自分の一生がどんな色彩でよみがえったろう。

て行ったのである。自分の価値観ゆえの行為の数々が、多くの人を苦しめ、破滅させて、最後

には自分自身、そして何より大切な伯爵家をも滅ぼしてしまったのに、最期に至るも、自分の

気丈さと誇り高さを妻に説き、あとは現実的な細々した処理を依頼しているだけの手紙を綴っ

て生涯を終えた人物。その冷めきった心には、自分の一生がどんな色彩でよみがえったろう。

ちなみに、伯爵夫人は、いきさつは不明だが、その後、釈放されて革命時代を生き延びてい

る。1826年以降に亡くなっているので天寿をまっとうできたようだ。実母のヴィルフランシュ・カリ

ニャン家のアメデー・マリー・アンヌも1813年までは存命だったので、夫も娘も亡くした身として

母親のもとで過ごしたのかは、例の年金の件でもめていたようだし、それは定かではない。

る。1826年以降に亡くなっているので天寿をまっとうできたようだ。実母のヴィルフランシュ・カリ

ニャン家のアメデー・マリー・アンヌも1813年までは存命だったので、夫も娘も亡くした身として

母親のもとで過ごしたのかは、例の年金の件でもめていたようだし、それは定かではない。

駆け落ち結婚した娘アルマンドは1794年4月26日ギロチン刑に処された。すでに3月15日、愛

する夫ベルシーズは処刑されていた。彼女のことは、1927年、ラウル・アルノーという作家が

「ベルシーズ伯爵夫人、恋愛結婚の悲劇的結末」(In the shadows; three heroines of the

revolution.の中)という英訳本で書いているようだ。

する夫ベルシーズは処刑されていた。彼女のことは、1927年、ラウル・アルノーという作家が

「ベルシーズ伯爵夫人、恋愛結婚の悲劇的結末」(In the shadows; three heroines of the

revolution.の中)という英訳本で書いているようだ。

(ベルシーズの兄弟姉妹で肖像の残っている者は上記の通り)

伯爵の弟には共に刑死したシェルヴィル士爵の他に、三男のルイ・フェルディナン(Louis

Ferdinand Baillard de Beaurevoir )がいた。彼は1767年近衛銃士になって以来、ずっと軍人の

道を全うする。92年大佐、93年に准将となるが、すでに革命期であり、兄らと同じ頃の93年9月

24日に貴族である理由で逮捕。しかし、彼は釈放されており、軍職に復帰する。ナポレオンの

旗下でも活躍・転戦し、98年騎兵長官を最後に引退。1801年に亡くなっている。

Ferdinand Baillard de Beaurevoir )がいた。彼は1767年近衛銃士になって以来、ずっと軍人の

道を全うする。92年大佐、93年に准将となるが、すでに革命期であり、兄らと同じ頃の93年9月

24日に貴族である理由で逮捕。しかし、彼は釈放されており、軍職に復帰する。ナポレオンの

旗下でも活躍・転戦し、98年騎兵長官を最後に引退。1801年に亡くなっている。

(余談1)

Friedrich Christian Laukhard 1792年プロイセン軍

丁度、同じ1792年7月にコブレンツに着いたプロイセン軍フォン・タデン連隊(歩兵第三連隊)

の中に、ラウクハルト(Friedrich Christian Laukhard)という兵士がいた。彼は大学の教壇にも

立っていた教養人だったが、借金だの放蕩だのの末に志願兵として兵士になった人物で、従

軍兵士としての手記を残している。

の中に、ラウクハルト(Friedrich Christian Laukhard)という兵士がいた。彼は大学の教壇にも

立っていた教養人だったが、借金だの放蕩だのの末に志願兵として兵士になった人物で、従

軍兵士としての手記を残している。

彼に言わせると、コブレンツに集まっていたフランス亡命貴族たちは、これから共にフランス

革命軍と戦う同志なのだが、とても鼻持ちならぬ軽佻浮薄な連中だと酷評している。

革命軍と戦う同志なのだが、とても鼻持ちならぬ軽佻浮薄な連中だと酷評している。

まだ金をもっていた亡命貴族たちは景気よくコブレンツで酒や女を買い、コブレンツ市民から

は歓迎されていた。フランス貴族はプロイセンの軍隊を小馬鹿にしており、そこの将校も貴族

も兵士もすべてフランスの下だと見下していたらしい。こんなやつらの為に、家族や故郷を捨て

て命を賭けて戦いに臨む価値はないと彼は断ずる。

は歓迎されていた。フランス貴族はプロイセンの軍隊を小馬鹿にしており、そこの将校も貴族

も兵士もすべてフランスの下だと見下していたらしい。こんなやつらの為に、家族や故郷を捨て

て命を賭けて戦いに臨む価値はないと彼は断ずる。

コブレンツの亡命貴族らの「奇妙な衣装」への諷刺画 亡命貴族軍コンデ旗下の将校像

プロイセン軍の連隊長からコブレンツ駐屯中、当地の「マドモワゼル」らとの接触を禁じる命

令が出た。それは、この地の女性らの多くがフランス貴族らから性病をうつされているので、兵

士らへの感染を恐れたからだ。ラウクハルトは彼等を受け入れて庇護したドイツの君侯らは大

いに反省すべきだとも怒る。コブレンツに来る前に通過したヘルゼフェルトという町の居酒屋で

は、フランスの革命を賛美する地元の市民らに文句をつけて喧嘩したプロイセン兵士らなの

に、これでは戦意は喪失である。

令が出た。それは、この地の女性らの多くがフランス貴族らから性病をうつされているので、兵

士らへの感染を恐れたからだ。ラウクハルトは彼等を受け入れて庇護したドイツの君侯らは大

いに反省すべきだとも怒る。コブレンツに来る前に通過したヘルゼフェルトという町の居酒屋で

は、フランスの革命を賛美する地元の市民らに文句をつけて喧嘩したプロイセン兵士らなの

に、これでは戦意は喪失である。

その後に亡命貴族軍もプロイセン軍も、ヴァルミーでフランス革命軍に敗北を喫するのであ

るが、それはこの2か月後のことであった。

るが、それはこの2か月後のことであった。

Bataille de Valmy(フランス革命軍) Johann Wolfgang von Goethe

但し、ヴァルミーの戦は、やはりザクセン・ワイマール・アイゼナハ公の部隊に従軍していた

あのゲーテが「ここから、そしてこの日から、世界史の新たな時代が始まる」と感動して書き残

したが、そのような歴史的大戦ではなく、小競り合いの内に悪天候に憔悴した両軍が休戦、撤

退となった程度のものだった。しかし、ヴァルミーの丘に攻め入り、革命軍に肉薄したプロイセ

ン軍が、「国民万歳!」の高唱と共に退かない革命兵士らの士気に動揺し、部隊を撤収してしま

ったのも事実であり、この点に於いて、大いなる世界史の転換点は読み取れるかも知れない。

あのゲーテが「ここから、そしてこの日から、世界史の新たな時代が始まる」と感動して書き残

したが、そのような歴史的大戦ではなく、小競り合いの内に悪天候に憔悴した両軍が休戦、撤

退となった程度のものだった。しかし、ヴァルミーの丘に攻め入り、革命軍に肉薄したプロイセ

ン軍が、「国民万歳!」の高唱と共に退かない革命兵士らの士気に動揺し、部隊を撤収してしま

ったのも事実であり、この点に於いて、大いなる世界史の転換点は読み取れるかも知れない。

そんなコブレンツの町で、アルマンドとベルシーズは結婚の契りを結び、束の間の幸せを味

わっていたのだろう。フランスの亡命貴族たちが戦いのために集結し、同盟するプロイセンの

軍隊が入城してくる喧騒の中で、この恋する二人は明らかに異質な世界に陶酔していたわけ

で、どんな思いで日々を送っていたのか・・・それは知る由もない。ともかく晴れて結ばれた二

人は、軽率にも2ヶ月後には帰国しているのだ。彼も長男だから、あのシャトーブリアンの兄の

ように亡命貴族の資産接収の法令発布に接し、財産の確保のために帰国したのであろうか?

しかし当主である父親が存命だから、その必要もない。やはり亡命ではないという身の潔白を

証明しに、帰国したのだろうか? なんであれ、それが彼等のラブストーリーを悲劇に終わらせて

しまうことになるのである。

わっていたのだろう。フランスの亡命貴族たちが戦いのために集結し、同盟するプロイセンの

軍隊が入城してくる喧騒の中で、この恋する二人は明らかに異質な世界に陶酔していたわけ

で、どんな思いで日々を送っていたのか・・・それは知る由もない。ともかく晴れて結ばれた二

人は、軽率にも2ヶ月後には帰国しているのだ。彼も長男だから、あのシャトーブリアンの兄の

ように亡命貴族の資産接収の法令発布に接し、財産の確保のために帰国したのであろうか?

しかし当主である父親が存命だから、その必要もない。やはり亡命ではないという身の潔白を

証明しに、帰国したのだろうか? なんであれ、それが彼等のラブストーリーを悲劇に終わらせて

しまうことになるのである。

ランガスコ(Langasco)結婚説

イタリアのランガスコにて1792年7月11日結婚したとする資料あり。ランガスコはイタリアのジ

ェノヴァの田舎町である。確かにトリノからは近い。しかしその後に向かったトリノのはるか北の

ドイツのコブレンツとは、逆方向。トリノから南東へ向かわないとならない。ジェノヴァから海路

でどこかへ向かうならば自然だが、まさか海路でコブレンツはないだろう。ただ、7月11日とまで

明記されているところを見ると、教会の記録でも根拠にしているのかも知れないので、信憑性

は高い。今でも田舎のこのような集落で、18世紀にフランス貴族の男女が婚姻の秘跡を授か

ればちょっとしたニュースだったろう。当然に教会に記録も残る。もしかしたらコブレンツ経由は

別用のためで、駆け落ちなのだから兎にも角にも人目につかない田舎で結婚したのかも知れ

ない・・・なんであれ、今となっては解らない。

ェノヴァの田舎町である。確かにトリノからは近い。しかしその後に向かったトリノのはるか北の

ドイツのコブレンツとは、逆方向。トリノから南東へ向かわないとならない。ジェノヴァから海路

でどこかへ向かうならば自然だが、まさか海路でコブレンツはないだろう。ただ、7月11日とまで

明記されているところを見ると、教会の記録でも根拠にしているのかも知れないので、信憑性

は高い。今でも田舎のこのような集落で、18世紀にフランス貴族の男女が婚姻の秘跡を授か

ればちょっとしたニュースだったろう。当然に教会に記録も残る。もしかしたらコブレンツ経由は

別用のためで、駆け落ちなのだから兎にも角にも人目につかない田舎で結婚したのかも知れ

ない・・・なんであれ、今となっては解らない。

.............................Langascoの全景.............................................Langascoのサン・シーロSan Siro教会(カトリック教会)

|

|