�@���̎茳��1948�N�W�[���E�P���[���_���^�j�������A���l�R���X�^���X�����W���[���E�A���\��

���������u�O�e�m�v�̃p���t���b�g������B���̔N��炷��A����͐e�̐���́u�O�e�m�v

�ƌ�����B���R��200�~�Ƃ���A���V�N(���{���J��52�N)���������čL���ނ������ۂ��B�T�C

�����g����g�[�L�[�f��Ɉڍs���������̌���ł���B(�����A���̃p���t�\���̏��D�̓��i�E

�^�[�i�[�ŏh�G�̃~���f�B�[���Ȃ̂����E�E�E)

���������u�O�e�m�v�̃p���t���b�g������B���̔N��炷��A����͐e�̐���́u�O�e�m�v

�ƌ�����B���R��200�~�Ƃ���A���V�N(���{���J��52�N)���������čL���ނ������ۂ��B�T�C

�����g����g�[�L�[�f��Ɉڍs���������̌���ł���B(�����A���̃p���t�\���̏��D�̓��i�E

�^�[�i�[�ŏh�G�̃~���f�B�[���Ȃ̂����E�E�E)

�{���Ȃ炱������g���ׂ����Ɓ�

�@����͂Ƃ������A����ȌÂ߂������p���t���b�g�ɁA��������B�u�w�O�e�m�x�͂��łɐ���f�扻

����Ă���E�E�E�v�B�����Ȃ���A�f��E�O�e�m�̗��j�͂P�X�Q�P�N������܂ők�邱�Ƃ��ł���̂�

����B�_�O���X�E�t�F�A�o���N�X�P���剉�̎O�e�m�́A���łɂ��̂Ƃ��u�R�O�N���̂̉f��v�ł���

���̂��B���̊Ԃɂ��A�E�H���^�[�E�G�[�x���剉�̂��̂�{���t�����X�ō쐻���ꂽ���̂�

�F�X�������炵���B

����Ă���E�E�E�v�B�����Ȃ���A�f��E�O�e�m�̗��j�͂P�X�Q�P�N������܂ők�邱�Ƃ��ł���̂�

����B�_�O���X�E�t�F�A�o���N�X�P���剉�̎O�e�m�́A���łɂ��̂Ƃ��u�R�O�N���̂̉f��v�ł���

���̂��B���̊Ԃɂ��A�E�H���^�[�E�G�[�x���剉�̂��̂�{���t�����X�ō쐻���ꂽ���̂�

�F�X�������炵���B

�@���ꂼ��̎���ɕK���u�O�e�m�v�̉f�悪���[�h�V���[����Ă���ƌ����Ă��ǂ����炢�B

�@���̏ꍇ�́A�Ȃ�Ƃ����Ă��A���`���[�h�E���X�^�[�ēŃ_���^�j�������Ƀ}�C�P���E���[�N�A

�A�g�X���ɃI���o�[�E���[�h�A�A���~�X�������`���[�h�E�`�F���o�����A�|���g�X���̓t�����N�E�t�B��

���C�A����Ƀ��V�������[���Ƀ`���[���g���E�փX�g���A�h�G���V���t�H�[�����݂ɃN���X�g�t�@�[�E

���[�A���D�w���t�F�C�E�_�i�E�F�C�A���N�E�F���E�E�F���`�ɃW�F�����f�B���E�`���b�v�����Ƃ�����

���Ȋ�Ԃ�́u�O�e�m�v�u�l�e�m�v�����āu�V�E�O�e�m�v�̈�A�̍�i���A�䂪�t�́u�O�e

�m�v�ƂȂ�B

�A�g�X���ɃI���o�[�E���[�h�A�A���~�X�������`���[�h�E�`�F���o�����A�|���g�X���̓t�����N�E�t�B��

���C�A����Ƀ��V�������[���Ƀ`���[���g���E�փX�g���A�h�G���V���t�H�[�����݂ɃN���X�g�t�@�[�E

���[�A���D�w���t�F�C�E�_�i�E�F�C�A���N�E�F���E�E�F���`�ɃW�F�����f�B���E�`���b�v�����Ƃ�����

���Ȋ�Ԃ�́u�O�e�m�v�u�l�e�m�v�����āu�V�E�O�e�m�v�̈�A�̍�i���A�䂪�t�́u�O�e

�m�v�ƂȂ�B

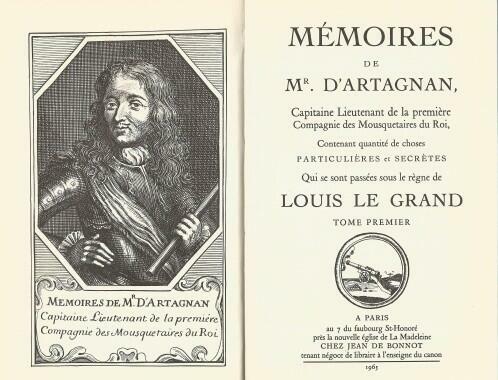

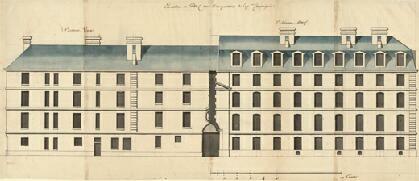

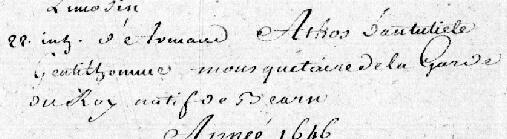

�摜��1844�N�u�����b�Z����

�摜��1844�N�u�����b�Z�����@�������A�u�O�e�m�v���A���N�T���h���E�f���}����̂P�W�S�S�N���\�̕��w��i�ł��邱�Ƃ͂�

���m���Ǝv�����A���w�̐��E�ɂ����Ă��A�O���[�h�̍������앶�w�𗽂����x�X�g�Z���[�ŁA��

���鍑��ɖ|��A�䂪���ł����o�ŎЂ̂قƂ�ǂ��|��{���o���Ă��邵�A�����A��

���A�j���̐��E�ł��x�X�o�ꂷ��B����قǂ܂łɐg�߂ȕ��w��i���������B

���m���Ǝv�����A���w�̐��E�ɂ����Ă��A�O���[�h�̍������앶�w�𗽂����x�X�g�Z���[�ŁA��

���鍑��ɖ|��A�䂪���ł����o�ŎЂ̂قƂ�ǂ��|��{���o���Ă��邵�A�����A��

���A�j���̐��E�ł��x�X�o�ꂷ��B����قǂ܂łɐg�߂ȕ��w��i���������B

�@���͕��ɔłœǂ݂܂����E�E�E

�@���͕��ɔłœǂ݂܂����E�E�E�@��ʂɒm���Ă��镔���́A�u�O�e�m�v�̏��߂̓قǂŁA���ۂ̂��̍�i�͗L���ȁu�S

���ʁv���܂ޑS�P�P���قǂ̒���Ȃ��́B��͉ؗq���̖���Łu�_���^�j��������v�Ƃ��Ĕ���

����Ă��邪�A�ŏI���́u����A����v�œǗ����Ă��܂��ƁA����ǂݏI�����[���������A

�Ȃ�Ƃ����̃_���^�j�����̐��E����̂��ʂꂪ�₵���Ė{�����̂����߂�킵���C����

�Ȃ�B����قǓǎ҂��Ђ����鈳�|�I�Ȗ��͂�����B

���ʁv���܂ޑS�P�P���قǂ̒���Ȃ��́B��͉ؗq���̖���Łu�_���^�j��������v�Ƃ��Ĕ���

����Ă��邪�A�ŏI���́u����A����v�œǗ����Ă��܂��ƁA����ǂݏI�����[���������A

�Ȃ�Ƃ����̃_���^�j�����̐��E����̂��ʂꂪ�₵���Ė{�����̂����߂�킵���C����

�Ȃ�B����قǓǎ҂��Ђ����鈳�|�I�Ȗ��͂�����B

�@���āA�ł́A���̑S���E�I�Ȗ���u�O�e�m�v�́A���͓I�ȓo��l���������A���C�̂Ȃ����j�j

���̒��ŕ`���Ă݂悤�B���S�C�ň�{�C�ȃ_���^�j�����A������Âłǂ����J���̂���A�g

�X�A�������ʼnA�d�Ƃ̃A���~�X�A���͂ł��l�D���̃|���g�X�A���ꂼ�ꂪ�A���f���ƂȂ����l

�������݂��Ă���B�ǂ��������u�����l�v�Ȃ̂����A���̏����̂������Ő��E�I�ȗL���l

�ɂȂ����B���̎��Ԃ₢���ɁE�E�E

���̒��ŕ`���Ă݂悤�B���S�C�ň�{�C�ȃ_���^�j�����A������Âłǂ����J���̂���A�g

�X�A�������ʼnA�d�Ƃ̃A���~�X�A���͂ł��l�D���̃|���g�X�A���ꂼ�ꂪ�A���f���ƂȂ����l

�������݂��Ă���B�ǂ��������u�����l�v�Ȃ̂����A���̏����̂������Ő��E�I�ȗL���l

�ɂȂ����B���̎��Ԃ₢���ɁE�E�E

�@�ł́A���������A����҃f���}���A���̍�i���������Ƃ�������������E�E�E

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�f���}���g���u�O�e�m�v�̏����ŏq�ׂĂ��邱�Ƃ����������ʂ�A�������̎���̗��j��

���������ɂ������Ď荠�ȑ�ނ͂Ȃ����̂��Ɛ}���قŎj���̎R�Ǝ��g��ł���ƁA�u����

�̏e�m���������_���^�j�������̔��Y�^�v�Ƃ����P�V�O�S�N�o�ł̖{������....���ꂪ�n�܂�

�ł���B

���������ɂ������Ď荠�ȑ�ނ͂Ȃ����̂��Ɛ}���قŎj���̎R�Ǝ��g��ł���ƁA�u����

�̏e�m���������_���^�j�������̔��Y�^�v�Ƃ����P�V�O�S�N�o�ł̖{������....���ꂪ�n�܂�

�ł���B

�@����̓K�V�A���E�h�E�N���e�B�X�E�h�E�T���h���X�i�P�U�S�S�`�P�V�P�Q�j�Ƃ����l�����������̂ŁA�A��

�X�e���_���Ŋ��s���ꂽ�Ï��B�O���ŏ������o�ł���̂́A�t�����X���ǂ̌��{����̏퓅

��i�ŁA�����ᔻ�⌠�͎Ғ����̐F�ʂ��Z�����̂������B�������A���̃N���e�B�X�Ƃ������

�́A���̎�̏o�ŕ��ɂ���ă��V��H���Ă����j�ŁA�{���Ɂu�_���^�j�������̔��Y�^�v���͂�

�������^�킵���A�Ƃ��������ŋ߂̌����ł́u�l�̖�����ĉ�z�^�̑̍ق��Ƃ�^��������

�������n��{�v�ł��邱�Ƃ��������Ă���B

�X�e���_���Ŋ��s���ꂽ�Ï��B�O���ŏ������o�ł���̂́A�t�����X���ǂ̌��{����̏퓅

��i�ŁA�����ᔻ�⌠�͎Ғ����̐F�ʂ��Z�����̂������B�������A���̃N���e�B�X�Ƃ������

�́A���̎�̏o�ŕ��ɂ���ă��V��H���Ă����j�ŁA�{���Ɂu�_���^�j�������̔��Y�^�v���͂�

�������^�킵���A�Ƃ��������ŋ߂̌����ł́u�l�̖�����ĉ�z�^�̑̍ق��Ƃ�^��������

�������n��{�v�ł��邱�Ƃ��������Ă���B

�@���݁A���́u�_���^�j�������̔��Y�^�v�͑S��u�_���^�j��������O�`�E���������^�v�Ƃ�

���A������Ɣ[���̂����Ȃ��M��������Ă͂��邪���e�͊m�F�ł���B�f���}����_��

�F�X�ȉӏ����p�N���Ă���̂�������B�`�������Ȃǂ������肾�B

���A������Ɣ[���̂����Ȃ��M��������Ă͂��邪���e�͊m�F�ł���B�f���}����_��

�F�X�ȉӏ����p�N���Ă���̂�������B�`�������Ȃǂ������肾�B

�@���̃N���e�B�X�A���w�j�ƃ\�[�j�G�ɂ��A�u�������̉�z�^�̗��s�������炵����Ɓv�A��

��������炵�����A�u��z�^�v�u���Y�^�v�Ƃ́A�{���A����l�������̐��U�������ŒԂ�̂���

���B���ꂩ�炷��A���l���r�F�������Y�^�ȂǁA�l�̖����肽��排����{�Ƃ����l�����

�Ȃ��B

��������炵�����A�u��z�^�v�u���Y�^�v�Ƃ́A�{���A����l�������̐��U�������ŒԂ�̂���

���B���ꂩ�炷��A���l���r�F�������Y�^�ȂǁA�l�̖����肽��排����{�Ƃ����l�����

�Ȃ��B

......................................................................

......................................................................

�N���e�B�X��u�t���[�k��v�l��z�^�v................�u�^�f�̗l���A�������̓k���[�����ƃ|���C�G���k��v�l�̗��v

�u�O�e�m�v�����\�����S�N�O�A�܂�u�_���^�j�����v�Ȃ�Ė��O��N���m��ʎ���ɁA���H��

�e�[�����u���C�P�S���̐��I�v(1751)�̒��ł��̃N���e�B�X���U�X�U�����Ă���B�܂�c���t��

���X�𒆏������߂ɍ��b����j���Ƃ��đS���[���b�p�ɔ×��������ߐ[����ƁA�ƁB��

���āA���̍��b�̍��̒��ɂ��́u�_���^�j�������Y�^�v�������Ă���B���w�j�I�ɂ́A�f��

�}���A���܂萅���̍����j�����Q�l�ɂ��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B

�e�[�����u���C�P�S���̐��I�v(1751)�̒��ł��̃N���e�B�X���U�X�U�����Ă���B�܂�c���t��

���X�𒆏������߂ɍ��b����j���Ƃ��đS���[���b�p�ɔ×��������ߐ[����ƁA�ƁB��

���āA���̍��b�̍��̒��ɂ��́u�_���^�j�������Y�^�v�������Ă���B���w�j�I�ɂ́A�f��

�}���A���܂萅���̍����j�����Q�l�ɂ��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�Ƃ������A���́u�_���^�j�������Y�^�v�̒��ɁA�_���^�j�������������ׂ��p���̋߉q�e�m

���������K�ꂽ����ɁA�A�g�X�A�A���~�X�A�|���g�X�̎O�l�̐�y�����ɏo������Ƃ���

�����肪����A�f���}�̍D��S���h�������炵���B

�@�����̖��́A���炩�ɋU���ł���A���炩�̖ړI�Ŗ{�����ӂ��Ă���ɈႢ�Ȃ����炾�B

�@�����ŁA�f���}�́A�����̌Ï���Ђ��[����ނ��ڂ�ǂ�ŁA���Ɂu���C�P�R������̖���

��胋�C�P�S���e�������Ƀt�����X�ŋN�������X�̎����Ɋւ��郉�E�t�F�[�����݂̉�z�^�v��

�����菑�����e�̒��ɁA���̂R�l�̒ʏ̖������āA�V�ɂ����銴���𖡂�����Ƃ����B(�A

���A�ŋ߂̌����ɂ��A���́u���E�t�F�[�����݉�z�^�v�ȂǂƂ��������͎��݂����A�{����

�ۂ������邽�߂̃f���}�̂ł܂����炵��)�@�N���e�B�X���N���e�B�X�����A�f���}���f���}���B

��胋�C�P�S���e�������Ƀt�����X�ŋN�������X�̎����Ɋւ��郉�E�t�F�[�����݂̉�z�^�v��

�����菑�����e�̒��ɁA���̂R�l�̒ʏ̖������āA�V�ɂ����銴���𖡂�����Ƃ����B(�A

���A�ŋ߂̌����ɂ��A���́u���E�t�F�[�����݉�z�^�v�ȂǂƂ��������͎��݂����A�{����

�ۂ������邽�߂̃f���}�̂ł܂����炵��)�@�N���e�B�X���N���e�B�X�����A�f���}���f���}���B

�@

�@�@�����āA�����̌��e�����ƂɁA�u�O�e�m�v�̕��ꂪ�n�܂�悤�ȃX�^�C�����Ƃ��Ă��邪�A��

�ۂ̓f���}�̑n�삪���̂��ׂĂł���B����A�قƂ�ǂł���B�ƌ����̂��A���̎O����ƃN��

�e�B�X�A�R�l������ŁA�ꎞ�A1660�N�`67�N�܂ŏe�m���ɍݐЂ��Ă����̂����A���̎����̑�

�����A�_���^�j���������̐l�Ȃ̂��B�����琶�̏������ꂱ��m���Ă��Ă����������Ȃ��B

�ۂ̓f���}�̑n�삪���̂��ׂĂł���B����A�قƂ�ǂł���B�ƌ����̂��A���̎O����ƃN��

�e�B�X�A�R�l������ŁA�ꎞ�A1660�N�`67�N�܂ŏe�m���ɍݐЂ��Ă����̂����A���̎����̑�

�����A�_���^�j���������̐l�Ȃ̂��B�����琶�̏������ꂱ��m���Ă��Ă����������Ȃ��B

�@����ɁA���̔��Y�^�̑e�A�A�g�X�����F�̑��݁A�~���f�B�[����p�N���Ă��邵.....�B�܂��A��

���A�f���}���N���e�B�X�̃_���^�j�������Y�^���u�{���v�̉�z�^���Ǝv������ł�����A���j

�����ƂƂ��Ă͋��ʕ����������Ȃ�̂��d���Ȃ��킯���B

���A�f���}���N���e�B�X�̃_���^�j�������Y�^���u�{���v�̉�z�^���Ǝv������ł�����A���j

�����ƂƂ��Ă͋��ʕ����������Ȃ�̂��d���Ȃ��킯���B

�u���j�͓B�ł���A��X�͂��̓B�ɏ������Ђ�������v�u���ׂĂ������ł͂Ȃ����A���ׂĂ�

�R�ł͂Ȃ��v�u���͗��j���������Ďq���Y�܂���v�ȂǂƂ�������A�̃f���}��^��������@��

����悤�ɁA���j�D���̃t�����X�l�C���𗘗p���Ė{���ƌ��������āA�v�������ɑn���W�J

���Ă���킯���B����Ӗ��A��́u�_���^�j�������Y�^�v�̋U��҃N���e�B�X�����A�ꖇ����

����A�ł���B

�R�ł͂Ȃ��v�u���͗��j���������Ďq���Y�܂���v�ȂǂƂ�������A�̃f���}��^��������@��

����悤�ɁA���j�D���̃t�����X�l�C���𗘗p���Ė{���ƌ��������āA�v�������ɑn���W�J

���Ă���킯���B����Ӗ��A��́u�_���^�j�������Y�^�v�̋U��҃N���e�B�X�����A�ꖇ����

����A�ł���B

�@�Ƃ����킯�ŁA�܂��A��q�́u�_���^�j�������̔��Y�^�v����A����̎�l���ł���_���^

�j���������݂��Ă������Ƃ����łɔ������Ă���B

�j���������݂��Ă������Ƃ����łɔ������Ă���B

�@�@�@

�@�@�@

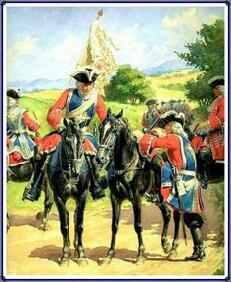

�@�@�@�߉q�e�m�̏h�G�A���V�������[���@���̌�q�m�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߉q�e�m

�u�����̏e�m���������v�Ƃ������������A����͂܂�߉q�e�m�������̂��Ƃł���B���̕�

���́A�����͌`���I�ɂ́u�����v�ł���̂ŁA�u�������v�͎����I�ɂ́u�����v���̂��̂��w

���B���̓�t�����X�̓c�ɂ���߉q�e�m�����ɂȂ��Ƒ�u������ď㋞���Ă����n�R����

�_���^�j�������A�����ɂ܂ʼnh�B���Ă������Ƃ�������B�����ŁA�t�����X�ł����Ђ��郉���[

�X�̐l�����T���J���Ă݂悤�B

���́A�����͌`���I�ɂ́u�����v�ł���̂ŁA�u�������v�͎����I�ɂ́u�����v���̂��̂��w

���B���̓�t�����X�̓c�ɂ���߉q�e�m�����ɂȂ��Ƒ�u������ď㋞���Ă����n�R����

�_���^�j�������A�����ɂ܂ʼnh�B���Ă������Ƃ�������B�����ŁA�t�����X�ł����Ђ��郉���[

�X�̐l�����T���J���Ă݂悤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�u�_���^�j�������݃V�������E�h�E�o�b�c�B�K�X�R���M���B�P�U�P�P�`�V�R�B���C�P�S���̋߉q�e�m��

���B��ɖ�푍�āB�}�[�X�g���q�g�U�͐�ɂĐ펀�B�f���}�́w�O�e�m�x����ŗL���ɂȂ�v�i�K

�X�R���Ƃ͓앧�K�X�R�[�j���n���l�̂��Ɓj�Ƃ���B��푍�Ă͗��R�ł����ʂł͂��邪�A��

���A���c���Ƃ������R�ʁA�������Ƀ����[�X�̎��T�ɂ̂�قǂł͂Ȃ��B��͂�A����I

�����āu�O�e�m�v�ŋr���𗁂т��������ŁA���T�ɍڂ����̂��낤�B

���B��ɖ�푍�āB�}�[�X�g���q�g�U�͐�ɂĐ펀�B�f���}�́w�O�e�m�x����ŗL���ɂȂ�v�i�K

�X�R���Ƃ͓앧�K�X�R�[�j���n���l�̂��Ɓj�Ƃ���B��푍�Ă͗��R�ł����ʂł͂��邪�A��

���A���c���Ƃ������R�ʁA�������Ƀ����[�X�̎��T�ɂ̂�قǂł͂Ȃ��B��͂�A����I

�����āu�O�e�m�v�ŋr���𗁂т��������ŁA���T�ɍڂ����̂��낤�B

�@�@�@�@�r�c��Y�E�G

�@�@�@�@�r�c��Y�E�G

�@�]��Ƀ_���^�j������݃s�G�[���E�h�E�����e�X�L���[�Ƃ����l��������A������͂P�V�P�Q�N��

�����ɔC�����Ă��邪�A�������ł܂������e�������A�t�Ɂu���̃_���^�j�����̏]��v�ƒ���

�����n���B���̃_���^�j�������݂̃W���[�t�E�h�E�����e�X�L���[���߉q�e�m�������푍�āA

�n�������ɔC������Ă��邪�A����������l�̂������B�_���^�j�����̈ꑰ�̒m���x�́A

�u���j�v�ł͂Ȃ��u���w�v����̂��̂Ȃ̂��B

�����ɔC�����Ă��邪�A�������ł܂������e�������A�t�Ɂu���̃_���^�j�����̏]��v�ƒ���

�����n���B���̃_���^�j�������݂̃W���[�t�E�h�E�����e�X�L���[���߉q�e�m�������푍�āA

�n�������ɔC������Ă��邪�A����������l�̂������B�_���^�j�����̈ꑰ�̒m���x�́A

�u���j�v�ł͂Ȃ��u���w�v����̂��̂Ȃ̂��B

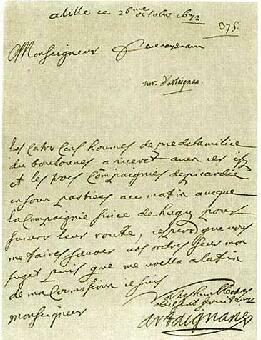

�@�Ƃ���ŁA�_���^�j���������[���������1672�N�A���[���H����b�ƌ��킵���莆�̏���

�����A�ud'Artaignan�v�A�܂�u�_���e�j�����v�ƂȂ��Ă���B�ud'Artagnan�v(�_���^�j����)�ł͂�

���B

�����A�ud'Artaignan�v�A�܂�u�_���e�j�����v�ƂȂ��Ă���B�ud'Artagnan�v(�_���^�j����)�ł͂�

���B

�@���̕\�L�Ⴂ���A�f���}�̊ԈႢ���Ǝw�E�����ꍇ������B

�@�����Ȃ�_���^�j�����{�l���K�b�J�����B���������Ɩ������E�I�ɗL���ɂȂ����̂ɁA�ꕶ��

�Ⴂ�ōL�܂��Ă��܂����̂�����B

�Ⴂ�ōL�܂��Ă��܂����̂�����B

���̃W���[�t(1651�`1729)�̎w�ߏ�(1710�N) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1745�`50�̋߉q�e�m

�@�m���ɁA���̃_���^�j�������W���[�t��1710�N�Ƀv�����@���X�n�������Ƃ��ăV���[�����R

���A���Ɉړ��𖽂����w�ߏ��ɂ��A�T�C���́ud'Artaignan�v�A�܂�u�_���e�j�����v�ƂȂ��Ă�

��B

���A���Ɉړ��𖽂����w�ߏ��ɂ��A�T�C���́ud'Artaignan�v�A�܂�u�_���e�j�����v�ƂȂ��Ă�

��B

�@����́A����́A�܂��f���}�̖����u���ׂĂ������ł͂Ȃ����A���ׂĂ��R�ł͂Ȃ��v���v��

�o���Ă��܂��ƁA��G�c�ȓ��������Ă��Ă��܂��E�E�E

�o���Ă��܂��ƁA��G�c�ȓ��������Ă��Ă��܂��E�E�E

�@���̂悤�Ȃ��ƂɁA���X��������Ă���Ɛ\����Ȃ��̂ŁA���_�������A����̓f���}�̊�

�Ⴂ�ł͂Ȃ��A�Ɩ��̍����ɂȂ��Ă���n����18���I�����ȗ�������ui�v���Ȃ��Ȃ���

�uArtagnan�v�ɂȂ��Ă���̂ŊԈႢ�ł͂Ȃ��̂ł���B(���{�̒n���ł��悭���邱��)

�Ⴂ�ł͂Ȃ��A�Ɩ��̍����ɂȂ��Ă���n����18���I�����ȗ�������ui�v���Ȃ��Ȃ���

�uArtagnan�v�ɂȂ��Ă���̂ŊԈႢ�ł͂Ȃ��̂ł���B(���{�̒n���ł��悭���邱��)

�@������������A����A��{�ł���N���e�B�X�́u�_���^�j�������̔��Y�^�v��1700�N�ɏ�����

�����A�ud'Artaignan�v�ł͂Ȃ��ud'Artagnan�v�Ȃ̂�����A�f���}�����̂܂܁ud'Artagnan�v���^����

�Ȃ��g�p���������̂��Ƃ��B�܂��n���I�ɂ́AArtaignan����Artagnan�ւ̕\�L�̕ϑJ�̉ߓn

���ɂ����鎞���ł�����A�����́A�ǂ���������Ďg�p����Ă����悤���B

�����A�ud'Artaignan�v�ł͂Ȃ��ud'Artagnan�v�Ȃ̂�����A�f���}�����̂܂܁ud'Artagnan�v���^����

�Ȃ��g�p���������̂��Ƃ��B�܂��n���I�ɂ́AArtaignan����Artagnan�ւ̕\�L�̕ϑJ�̉ߓn

���ɂ����鎞���ł�����A�����́A�ǂ���������Ďg�p����Ă����悤���B

�@�����ɁA�����̔ʼn�ɁA���݂̃_���^�j�������`�����܂ꂽ���̂��f�ڂ��邪�A���̉摜��

�́uM. d'Artagnan�v�Ɩ��L����Ă���B�{�l���Ќ����������߂ɒԂ莚������ɕς��ăT�C��

���邱�Ƃ������͂������悤�Ȃ̂ŁA�Â߂������R������Ɩ����ۂ����������̂��Ƃ����m���

���B�Ƃ������ƂʼnƖ��ɂ��Ă͂�����߂Ă����B

�́uM. d'Artagnan�v�Ɩ��L����Ă���B�{�l���Ќ����������߂ɒԂ莚������ɕς��ăT�C��

���邱�Ƃ������͂������悤�Ȃ̂ŁA�Â߂������R������Ɩ����ۂ����������̂��Ƃ����m���

���B�Ƃ������ƂʼnƖ��ɂ��Ă͂�����߂Ă����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�ud'Artagnan�v�Ƃ���B (1659�N��������̌�q�s�`���ꂽ���̕���)

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�J�X�e�����[����(�l���L�Ŗ����J)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���㏇�̋߉q�e�m�����@�@�@�@�@

�@���������_���^�j�����́A�M���Ƃ����Ă��A����قǗR�����������ł͂Ȃ��B�]�c���̃A��

�m�[�E�h�E�o�b�c�������s�A�b�N�̏��l�Ƃ��Đ������ĕs���Y�����������̂��n�܂�B���̑�

�q�̃x���g���������������A���k�E�h�E�}�T���R�����A�E�G�ł��L���ȃ��������b�N�����̐e��

�ŁA���g���R�l�ƂȂ��ď@���푈����ɏ�������B�����Ȃ�ƁA���l�̑��q���A�J�X�e����

�[����Ƃ����s���Y�����邵�A�R�l�ł����邵�A�L���Ȍ����t���̐e���ł����邵�ŁA�u�M����

�����v�Ȃ�B

�m�[�E�h�E�o�b�c�������s�A�b�N�̏��l�Ƃ��Đ������ĕs���Y�����������̂��n�܂�B���̑�

�q�̃x���g���������������A���k�E�h�E�}�T���R�����A�E�G�ł��L���ȃ��������b�N�����̐e��

�ŁA���g���R�l�ƂȂ��ď@���푈����ɏ�������B�����Ȃ�ƁA���l�̑��q���A�J�X�e����

�[����Ƃ����s���Y�����邵�A�R�l�ł����邵�A�L���Ȍ����t���̐e���ł����邵�ŁA�u�M����

�����v�Ȃ�B

�@�@

�@�@

���������b�N�����v���[�Y�E�h�E���b�X�����E�}�T���R��(1502�`77)�@�@�K�V���������W����(1609�`1647)

�@�q�����Ȃ������̂ŁA�����̉��x���g�����𑊑��l�Ƃ������A���̉��̃x���g����(1570�`

1635�E�_���^�j�����̕�)���܂����������b�N�Ɠ������̎x���Ƃ��閼�ƃ����e�X�L���[�Ƃɂ�

�Ȃ���t�����\���[�Y�E�_���^�j����(1575�`1656)�ƌ�������B

1635�E�_���^�j�����̕�)���܂����������b�N�Ɠ������̎x���Ƃ��閼�ƃ����e�X�L���[�Ƃɂ�

�Ȃ���t�����\���[�Y�E�_���^�j����(1575�`1656)�ƌ�������B

�@

�@ �@

�@

���x���g�����@��t�����\���[�Y

�@�_���^�j�����Ǝ��̂͑債���ƕ��ł͂Ȃ����A�����A�����e�X�L���[�ƂƂ̌����������Ɩ�

�́A���̒n���ł͂��Ȃ胁���b�g���������B�����āA�t�����\���[�Y�̒�A����(1667�v�E�_���^�j

�����̕���f���ƂȂ�B�]��Ń����e�X�L���[�����ƂȂ�s�G�[���͂��̏f���̎q)���W�����W

�����k�E�h�E�K�V����(1606�`85)���A�K�V���������̎o�ɂȂ�Ƃ����K�^���B�K�V�I���Ǝ��̂�

�@���ꑰ�ŋM������ł͂Ȃ����A�����̕����͗_�����A������L�����B�����ŁA�R�E�ʼnh�B��

������ꑰ�̎҂́A�������āA�u�_���^�j�����v�𖼏�邱�ƂɂȂ�B

�́A���̒n���ł͂��Ȃ胁���b�g���������B�����āA�t�����\���[�Y�̒�A����(1667�v�E�_���^�j

�����̕���f���ƂȂ�B�]��Ń����e�X�L���[�����ƂȂ�s�G�[���͂��̏f���̎q)���W�����W

�����k�E�h�E�K�V����(1606�`85)���A�K�V���������̎o�ɂȂ�Ƃ����K�^���B�K�V�I���Ǝ��̂�

�@���ꑰ�ŋM������ł͂Ȃ����A�����̕����͗_�����A������L�����B�����ŁA�R�E�ʼnh�B��

������ꑰ�̎҂́A�������āA�u�_���^�j�����v�𖼏�邱�ƂɂȂ�B

�@�x���g�����̑��q�i�l�j�Ɛ��肳��Ă���j����������̎�l���́A�������āA�{���́u�o�b

�c�E�J�X�e�����[���v�Ȃ̂ɁA�u�_���^�j�����v�Ƃ������𖼏�����킯���B�_���^�j�����̌Z�A��

�܂�o�b�c�E�J�X�e�����[���Ƃ̒��j�����������|�[���E�_���^�j�����Ɩ�����Ă���n���ł�

��B(�]�k�����A���̃_���^�j�����̌Z�̃|�[���́A1609�N���܂ꂾ���A�S���Ȃ����̂�1703�N

�ł���B�Ȃ��94���B���Ȃ݂Ƀ_���^�j��������ɂ͈�x���o�ꂵ�Ȃ�)

�c�E�J�X�e�����[���v�Ȃ̂ɁA�u�_���^�j�����v�Ƃ������𖼏�����킯���B�_���^�j�����̌Z�A��

�܂�o�b�c�E�J�X�e�����[���Ƃ̒��j�����������|�[���E�_���^�j�����Ɩ�����Ă���n���ł�

��B(�]�k�����A���̃_���^�j�����̌Z�̃|�[���́A1609�N���܂ꂾ���A�S���Ȃ����̂�1703�N

�ł���B�Ȃ��94���B���Ȃ݂Ƀ_���^�j��������ɂ͈�x���o�ꂵ�Ȃ�)

�@1640�N����89�N�܂ł̊ԂɁA�߉q���ɂ�12�l�́u�_���^�j�����v�������Ƃ������������邪�A

�݂�ȓ����u���O�̂āv�𗘗p�����̂��낤�B�ǂ�����ꂵ����蕿�̂Ȃ��n�R�����肾�B

�݂�ȓ����u���O�̂āv�𗘗p�����̂��낤�B�ǂ�����ꂵ����蕿�̂Ȃ��n�R�����肾�B

�@��i���ł̓_���^�j�����̏㋞��1625�N�����A�j���ł�30�N�O��Ƃ��������L�́B�ނ���

�j�̒��ɖ����c���Ă��鏉�߂��A1633�N�ł���B���̔N�̐����ȉ{�����̐l���o�^�Ɂu�V��

�����E�_���^�j�����v���L�^�������B

�j�̒��ɖ����c���Ă��鏉�߂��A1633�N�ł���B���̔N�̐����ȉ{�����̐l���o�^�Ɂu�V��

�����E�_���^�j�����v���L�^�������B

�@

�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�}�[�X�g���q�g�U�͐�̃_���^�j����.........................................................�_���^�j�����펀

�@�Ƃ������A�ނ́A�������āA���C�P�R�����ォ�烋�C�P�S������ɂ����āA�߉q���Ƃ����|�X�g��

�n���ɏo�����Ă����킯�ł���B�����͂P�U�S�O�N�Ƃ��S�S�N�Ƃ��������邪�A�����́u�����l�v�A

�d������܂��B�T�W�N�ɒ��сA�U�V�N�ɑ����E�B���̊Ԃ̌R�l�Ƃ��Ă̏d�v�ȔC���Ƃ����A�U�P

�N�̍������t�[�P�̑ߕ߂̔C�����낤�B����́A������Ƃ������j�����z�^�ɂ��u�_���^�j��

���v�̖����o�Ă���B

�n���ɏo�����Ă����킯�ł���B�����͂P�U�S�O�N�Ƃ��S�S�N�Ƃ��������邪�A�����́u�����l�v�A

�d������܂��B�T�W�N�ɒ��сA�U�V�N�ɑ����E�B���̊Ԃ̌R�l�Ƃ��Ă̏d�v�ȔC���Ƃ����A�U�P

�N�̍������t�[�P�̑ߕ߂̔C�����낤�B����́A������Ƃ������j�����z�^�ɂ��u�_���^�j��

���v�̖����o�Ă���B

�@�����āA�V�O�N�Ƀ��[���̑��ƂȂ�A�V�R�N�ɂ͐펀�B

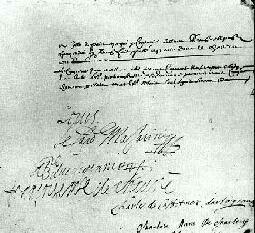

..............�V�������V�[�Ƃ̌����؏�....................................�_���^�j�����ё�...................�J�X�e�����[����̓���

�@�ނ̌����Ƃ����A�P�U�T�W�N�A�����ŗ���������V�������E�V���[���E�\�[�k�̑�����̏�

��ŁA�T���g�E�N�����j�݂̖��ŁA���E�N���C�G�b�g�j�݂̖��S�l�A�R�T�̃A���k�E�V�������b�g�E

�{���C�G�E�h�E�V�������V�[(1624-1683)�Ƃ�������Ŏ��Y�Ƃ̏����Əo��B���T�X�N�Ɍ����B

�ނ͂��łɂS�O�߂��B����������тŐ���オ�����n�R�M���Ƃ��ẮA�����ł��ʂ���ɂȂ���

����̕����L���Ȍ������o����Ƃ������́B�d�����Ȃ��B

��ŁA�T���g�E�N�����j�݂̖��ŁA���E�N���C�G�b�g�j�݂̖��S�l�A�R�T�̃A���k�E�V�������b�g�E

�{���C�G�E�h�E�V�������V�[(1624-1683)�Ƃ�������Ŏ��Y�Ƃ̏����Əo��B���T�X�N�Ɍ����B

�ނ͂��łɂS�O�߂��B����������тŐ���オ�����n�R�M���Ƃ��ẮA�����ł��ʂ���ɂȂ���

����̕����L���Ȍ������o����Ƃ������́B�d�����Ȃ��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�e�m��2�����̊�(1771)�@�@�@�@�@�@......�f���E�x�b�N�ʂ�̋߉q�e�m����hotels des mousquetaires(1720��)

�@�U�O�N�ƂU�P�N�ɒj������������B(��q)�@�R�l�ƌn�Ƃ��Ă͖ڏo�x���Ռp�����B�������A�v�l

�͓�l�ڂ̏o�Y�͎��g�̐��܂�̋��ōs�Ȃ��Ă���B�E�E�E�܂�A������A�قǂȂ����ĕv�w

�͕ʋ����Ă���̂��B�v�l�́A���Őe���Ƃ̑��������̖@�쓬���ɖ�����ꂵ�Ȃ���]��

�𑗂����炵���B

�͓�l�ڂ̏o�Y�͎��g�̐��܂�̋��ōs�Ȃ��Ă���B�E�E�E�܂�A������A�قǂȂ����ĕv�w

�͕ʋ����Ă���̂��B�v�l�́A���Őe���Ƃ̑��������̖@�쓬���ɖ�����ꂵ�Ȃ���]��

�𑗂����炵���B

�@�܂�A�_���^�j�����̌��������́A�����̋M���Ƃ��Ă͂��肪�������A�����čK���Ȃ��̂�

�͂Ȃ������悤���B

�͂Ȃ������悤���B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

.............................................................................................................���������Ȋ�������߉q�e�m����2�����m��(1750)

���Ȃ݂ɁA�_���^�j������2�l�̑��q�̒��j���C�̓_���^�j�������݈ʂ��p���A�{��̑�X

�ɏ��������͂�R�l���ւƐi���A�߉q���тŌ̋��J�X�e�����[����Ɉ��ށB���N���

���R�Ō����͂�����1709�N49�Ŗv�B

�ɏ��������͂�R�l���ւƐi���A�߉q���тŌ̋��J�X�e�����[����Ɉ��ށB���N���

���R�Ō����͂�����1709�N49�Ŗv�B

�@�����������j�̃T���g�E�N�����j�݃��C����͂�R�l�ɂȂ��푍�Ă܂ŏo���A�@���M����

���ƌ�������2�l�̎q���C�E�K�u���G���ƃ��C�E�W�����E�p�e�B�X�g���c���A�Z�̎����Ń_���^�j��

�����݂ƂȂ�����1714�N�v�B�T���g�E�N������ŖS���Ȃ��Ă���̂ŁA�_���^�j�����ƕʋ�������

���̋��ŏo�Y�������n�ł��̂܂ܕ邵�Ă����̂��낤�B

���ƌ�������2�l�̎q���C�E�K�u���G���ƃ��C�E�W�����E�p�e�B�X�g���c���A�Z�̎����Ń_���^�j��

�����݂ƂȂ�����1714�N�v�B�T���g�E�N������ŖS���Ȃ��Ă���̂ŁA�_���^�j�����ƕʋ�������

���̋��ŏo�Y�������n�ł��̂܂ܕ邵�Ă����̂��낤�B

�@���C�E�K�u���G�����R�l�ƂȂ��Ă��邵�A���̂܂��q�̃��C�E�R���X�^���^�������l�B���̑�ő�

�v���ƂȂ邪�M���`���͖Ƃ�Ă���B

�v���ƂȂ邪�M���`���͖Ƃ�Ă���B

�@�������āA���������̏o���𐋂����u��R�l�v�̎j�I�Șb�͏I���ƂȂ�B�����Ȃ��c�Ɏ��Ƃ�

�ẮA���������̒n�ʂɂ͂̂��オ���đ�C���ʂ������B�������A�o���Ƃ����Ă��A���j�ɖ���

�c��قǂł��Ȃ��B������A�N���e�B�X�ȂǂƂ����U��z�^��Ƃɖ��𗘗p���ꂽ�킯���B

�ẮA���������̒n�ʂɂ͂̂��オ���đ�C���ʂ������B�������A�o���Ƃ����Ă��A���j�ɖ���

�c��قǂł��Ȃ��B������A�N���e�B�X�ȂǂƂ����U��z�^��Ƃɖ��𗘗p���ꂽ�킯���B

�@�@�@

�@�@�@

�@����ł��Ŋ��́A�p���`���[���Y�Q���̔F�m���ꂽ���q�����}�X���݂�g������Ď����

�́A���_����펀�𐋂��Ă���̂������B����̒m��_���^�j�����炵���A�E���Ȓj�ł���

�����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�́A���_����펀�𐋂��Ă���̂������B����̒m��_���^�j�����炵���A�E���Ȓj�ł���

�����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�_���^�j�����͕��e�̏Љ��������ăp���̓s�ɏ㋞���A�߉q�e�m�����̃g�����B���̓@��

�K�˂�킯�����A���̑����́A�{��̏d�E�ɂ���Ȃ�����A��ɁA���܂������������Ɩ���

�N���������̏e�m����A����������镃�e�I�ȑ��݂Ƃ��ĕ`����Ă���B

�K�˂�킯�����A���̑����́A�{��̏d�E�ɂ���Ȃ�����A��ɁA���܂������������Ɩ���

�N���������̏e�m����A����������镃�e�I�ȑ��݂Ƃ��ĕ`����Ă���B

�@�ł́A���݂̃g�����B�������́A�{���A���}���E�f���E�y�C���i�P�T�X�W�`�P�U�V�Q�j�B�����ɂ̓g��

�����B���B�R�S�N�e�m����(�]�k1)�A�R�T�N��푍�āB�������ɂ���悤�ɍɑ����V�������[�Ƃ͌�

���̒��������炵���A�����Ƃ��Ǖ��������Ă����B�}�U�����ɑ�����ɕ��A�B��Ƀt�H���n��

���ƂȂ��Ă���B�P�U�S�R�N�A���݁B������ɁA�W�̂Ȃ������ɖ����o�ꂵ�Ă���̂ŁA

���݂̃g�����B���̑��Ղ����ǂ�̂͗e�Ղ��B���ɂȂ�����A�e�m���R�肩���푍�Ăɂ�

�����肷���l�̑��q�������B(�]�k2)

�����B���B�R�S�N�e�m����(�]�k1)�A�R�T�N��푍�āB�������ɂ���悤�ɍɑ����V�������[�Ƃ͌�

���̒��������炵���A�����Ƃ��Ǖ��������Ă����B�}�U�����ɑ�����ɕ��A�B��Ƀt�H���n��

���ƂȂ��Ă���B�P�U�S�R�N�A���݁B������ɁA�W�̂Ȃ������ɖ����o�ꂵ�Ă���̂ŁA

���݂̃g�����B���̑��Ղ����ǂ�̂͗e�Ղ��B���ɂȂ�����A�e�m���R�肩���푍�Ăɂ�

�����肷���l�̑��q�������B(�]�k2)

�@�������A���݂̃_���^�j�������e�m���ɓ����u�肵�ɏ㋞�����Ƃ��̑����ł͂Ȃ��B

..............1636�N�R���r�[�U�͐�̏e�m��.........................1629�N�����g�\�o���̐�ł̃��V�������[��q�m��

�@����ł̓��V�������[�ɑ��̌�������߉q�����Ƃ��ĕ`����Ă��邪�A�ނ̏o���̃f���E

�y�C���Ƃ́A�앧�׃A�����n���̓s�s�I�������E�T���g�E�}���[�̏��l�ƌn�ŁA���Y�Ƃ�������

�e�W�������M���̂����X�ƍw����(��ɂ��̐l�̕��M�Ŕ��ݗ̂ƂȂ�g�����E���B���A��̃g����

�B���̓y�n���w��)�A�܂��M���ƌn�̏����ƌ������Ĉ��ʊW�����ԂȂǁA�����̋��������l

�Ȃ�ł͊����ɗ�B���̌��ʁA�o�X�N�n���X�[��(���݂̃s���l�[�E�A�g�����e�B�b�N���X�[

��)�̒n���M���̐g���ɐ���オ�����B�܂�u�V���M���v�̐g�����B

�y�C���Ƃ́A�앧�׃A�����n���̓s�s�I�������E�T���g�E�}���[�̏��l�ƌn�ŁA���Y�Ƃ�������

�e�W�������M���̂����X�ƍw����(��ɂ��̐l�̕��M�Ŕ��ݗ̂ƂȂ�g�����E���B���A��̃g����

�B���̓y�n���w��)�A�܂��M���ƌn�̏����ƌ������Ĉ��ʊW�����ԂȂǁA�����̋��������l

�Ȃ�ł͊����ɗ�B���̌��ʁA�o�X�N�n���X�[��(���݂̃s���l�[�E�A�g�����e�B�b�N���X�[

��)�̒n���M���̐g���ɐ���オ�����B�܂�u�V���M���v�̐g�����B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@���E���V�F���U�͐�........................................................���E���V�F���U�͐�̃��V�������[�ɑ�

�@�A���A�g�����B�����g��1616�N17�Ńp���ɏo��B�����ċ߉q�t�����X�q�����̌��Ƃ���

�������A���̌�A�߉q�e�m�Ƃ��ă��E���V�F����͐�(1627�`28)�ɎQ��������(�_���^�j������

����f���W�����E�h�E�����e�X�L���[�E�_���^�j�������߉q�e�m������Ƃ��Ă��̐�Ő펀���Ă�

��B���Ȃ݂Ɂu���ȏW�v�Ŗ������Z���B�j�G��ݕv�l�̕��V�����^���j�݂��펀���Ă���)�A����

��A���ł̊�����������]������A�h�i�𑱂��A1634�N10���A�O�C�߉q�e�m�����W��

���E�h�E���B�G�C���V���e�����C�ɔ����e�m�����ɔC�����ꂽ�B

�������A���̌�A�߉q�e�m�Ƃ��ă��E���V�F����͐�(1627�`28)�ɎQ��������(�_���^�j������

����f���W�����E�h�E�����e�X�L���[�E�_���^�j�������߉q�e�m������Ƃ��Ă��̐�Ő펀���Ă�

��B���Ȃ݂Ɂu���ȏW�v�Ŗ������Z���B�j�G��ݕv�l�̕��V�����^���j�݂��펀���Ă���)�A����

��A���ł̊�����������]������A�h�i�𑱂��A1634�N10���A�O�C�߉q�e�m�����W��

���E�h�E���B�G�C���V���e�����C�ɔ����e�m�����ɔC�����ꂽ�B

�@�܂�A�M���ɐ���オ�������l�̑��q�ł͂��������A��M���炪���̂��������ŗ��h

�ɔF�߂��āA�n�ʂ�z�����o���o���̕��l�������̂��B

�ɔF�߂��āA�n�ʂ�z�����o���o���̕��l�������̂��B

�@��q���邪�A�A�g�X�̓g�����B���̕��W�����̎o��(���O�͕s�ڂ炵���B�W�����k�Ƃ��鎑����

����)���ł����V���[�O�Ƃ̑��q�����A�A���~�X�͕�}���[�E�_���~�b�c�̌Z��̑��q�ł���B��

�܂��l�Ƃ��u�]�Z��v�ɂȂ�B�����Ƃ̌����𗊂��ċ߉q�e�m���ɓ����������Ƃ��ی����ł�

��B

����)���ł����V���[�O�Ƃ̑��q�����A�A���~�X�͕�}���[�E�_���~�b�c�̌Z��̑��q�ł���B��

�܂��l�Ƃ��u�]�Z��v�ɂȂ�B�����Ƃ̌����𗊂��ċ߉q�e�m���ɓ����������Ƃ��ی����ł�

��B

�@�_���^�j�����̗����������Ԃ����A�܂�A�A�g�X�A�A���~�X�A�|���g�X�̎O�e�m�̖ʁX�B����

���炪�A���j�̎j���̐o�ق���̒�����A���Ȃ�}�j�A�b�N�Ȍ��������Ȃ��ƌ��o���Ȃ��u����

�l�v�̔��@��ƂƂȂ�B

���炪�A���j�̎j���̐o�ق���̒�����A���Ȃ�}�j�A�b�N�Ȍ��������Ȃ��ƌ��o���Ȃ��u����

�l�v�̔��@��ƂƂȂ�B

1628�N���̐��@����q�m...........................���V�������[���@����q�m��Les Gardes du Cardinal

�@���R�ł͂���B����҃f���}�ł���A�u�_���^�j�������Y�^�v�̒��Ɍ����������u�U���v��

�e�m����A�u���E�t�F�[�����݉�z�^�v�̒��ɍČ����āA�u�����ȗ��j�I�����v�Ə���肵�����炢

�Ȃ̂�����B

�e�m����A�u���E�t�F�[�����݉�z�^�v�̒��ɍČ����āA�u�����ȗ��j�I�����v�Ə���肵�����炢

�Ȃ̂�����B

�@�߉q�e�m�́u�M���v�łȂ���Γ����ł��Ȃ����A�ǂ���u���M���v����ŁA���̂܂ܗ��j��

�łɖ��v���Ă��܂����悤�Ȑl�������A�j���̒�����ڂ炩�ɂ���͎̂���Ȃ킯�ł���B��

���A�������A���́u�O�e�m�v�Ƃ��Ȃ�Ζ{���t�����X�ł͊F�������ÁX�B���j�w�҂⋽�y�j�ƁA

�A�}�`���A�����Ƃ�����͂Łu���@��Ɓv�������̂��낤�B���Ȃ�ڂ����v���t�B�[�����𖾂���

����B

�łɖ��v���Ă��܂����悤�Ȑl�������A�j���̒�����ڂ炩�ɂ���͎̂���Ȃ킯�ł���B��

���A�������A���́u�O�e�m�v�Ƃ��Ȃ�Ζ{���t�����X�ł͊F�������ÁX�B���j�w�҂⋽�y�j�ƁA

�A�}�`���A�����Ƃ�����͂Łu���@��Ɓv�������̂��낤�B���Ȃ�ڂ����v���t�B�[�����𖾂���

����B

�@���̓A�g�X�A�A���~�X�A�|���g�X�́A���݂̃_���^�j���������Ⴂ�̂��B�܂��߉q�e�m����

�́A3�l���Ɍ�y�ł͂Ȃ����E�E�E�B�A�g�X�����������������ȁA�������N���B����ȃ��A������

�����Ă��܂��A�������������E�E�E

�́A3�l���Ɍ�y�ł͂Ȃ����E�E�E�B�A�g�X�����������������ȁA�������N���B����ȃ��A������

�����Ă��܂��A�������������E�E�E

�@

�@

�@������ÁA��ɊF�̌Z�M���ŁA���͍D�������ǂ����J�����܂݁A���̓��E�t�F�[�����݂Ƃ�

�����h�Ȍ��������A�g�X�B

�����h�Ȍ��������A�g�X�B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

.......................�A�g�X(�E)�ƌ�荇���_���^�j����..................................���ł������̃A�g�X��Google Earth

�@�{���́A�A���}���E�h�E�V���[�O�E�_�g�X�E�h�[�g���B�G�C���B1615�`45�B(43�N�Ƃ��鎑��������)

�@���e�̓A�g�X�̎�A�h���A���E�h�E�V���[�O�B��e�̓W�����k�E�f���E�C��(���O���ڂƂ�����

���A1595�`1681�A84�Ŗv�Ɩ��L����Ă��鎑��������A�W�����k�Ő������Ǝv����)�B���̕�

�e�́A�g�����B�������̕��e�̎o���B�܂�A�A�g�X�̓g�����B�������̏]��ɂȂ�B

���A1595�`1681�A84�Ŗv�Ɩ��L����Ă��鎑��������A�W�����k�Ő������Ǝv����)�B���̕�

�e�́A�g�����B�������̕��e�̎o���B�܂�A�A�g�X�̓g�����B�������̏]��ɂȂ�B

�@�W�����E�h�E�V���[�O�Ƃ����Z������̂ŁA�n�R�M���̎��j�V�̒�߂Ƃ��āA�g�����B��������

�̌����W�𗊂��ăp���ɏo�āA1640�N���߉q�e�m�������B�M���Ƃ����Ă��A�T���ȏ��l����

���]�c���y���g����1559�N���A�V���[�O�A�A�g�X�A�I�[�g���B�G�C���̋M���̂��w�����Đ����

�������ƌn�ł���A�g�����B�������̂C���Ƃ��M�����������Â��������B

�̌����W�𗊂��ăp���ɏo�āA1640�N���߉q�e�m�������B�M���Ƃ����Ă��A�T���ȏ��l����

���]�c���y���g����1559�N���A�V���[�O�A�A�g�X�A�I�[�g���B�G�C���̋M���̂��w�����Đ����

�������ƌn�ł���A�g�����B�������̂C���Ƃ��M�����������Â��������B

�@

�@

�@�@�@�A�g�X�̏�ق̐Ղƈē��v���[�g�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@��W�����k�̕�̂���T���s�G�[������

�@�A�g�X����1842�N�ɃA�X�s�X���ƕ�������Ă��邪�A����ł�2010�N���v�ŏZ��185�l�̋K

�́B�l���̈ړ������Ȃ�����1793�N�܂ők���Ă�2�����v��416�l�̓c�ɂł���B�A�g�X�̕�

�e�̎o���W�����k���ł����t�B���b�v�E�h�E�T���E�N���N���u�A�X�s�X�̎�v�����A���M�����m�ŗ�

���̓y���ƍ������d�˂Ă����̂��낤�B���݂̓A�g�X�E�A�X�s�X�ɂȂ��Ă���B

�́B�l���̈ړ������Ȃ�����1793�N�܂ők���Ă�2�����v��416�l�̓c�ɂł���B�A�g�X�̕�

�e�̎o���W�����k���ł����t�B���b�v�E�h�E�T���E�N���N���u�A�X�s�X�̎�v�����A���M�����m�ŗ�

���̓y���ƍ������d�˂Ă����̂��낤�B���݂̓A�g�X�E�A�X�s�X�ɂȂ��Ă���B

�E�肪�T���s�G�[������B�Ɖ��̍��苷���̐�A�A�g�X�ŔB�@�A�g�X�Ŕ̗���B�{���ƂƔ_�@��̔[�������E�E�E

�@����ȃs���l�[�E�A�g�����e�B�b�N���̏����ɐ��E�I�L���l�̃A�g�X���a�̏�ِՂ�����̂�

����A�C�O����̎O�e�m�}�j�A�̖K��������A�������ɂ͂����Ă������낤�B(���Google Earth

�̉摜���������ł́A���������Ƃɂ͂��܂�S���Ȃ��悤�����E�E�E)

����A�C�O����̎O�e�m�}�j�A�̖K��������A�������ɂ͂����Ă������낤�B(���Google Earth

�̉摜���������ł́A���������Ƃɂ͂��܂�S���Ȃ��悤�����E�E�E)

�@�A�g�X�̕c���̒��ɂ������Ă���I�[�g���B�G�C�������A�ߗׂ̑��ł���(���݂̓I�[�g���B�G

�C���E�T���E�}���^���E�r�f������)�A�����ɂ��Â��p�Ђ�����A�����������A�g�X�̐��a�n�Ǝ咣

���Ă��邻�����B

�C���E�T���E�}���^���E�r�f������)�A�����ɂ��Â��p�Ђ�����A�����������A�g�X�̐��a�n�Ǝ咣

���Ă��邻�����B

�@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�A�g�X

�@���̂悤�ȓc�ɂ����яo���āA�Ԃ̃p���ɏo�ċ߉q�e�m���ɓ��������A�g�X�ł��邪�A�c�O

�Ȃ��ƂɁA�ق��4�`5�N�̌�A�����Ƃ��Ă͂悭���邱�Ƃ����A�Ⴂ�g��ŁA�p�����݃v���E�I�E

�N���[���̌��ōs�Ȃ�ꂽ�����Ŗ����U�炵�Ă���B30�������B

�Ȃ��ƂɁA�ق��4�`5�N�̌�A�����Ƃ��Ă͂悭���邱�Ƃ����A�Ⴂ�g��ŁA�p�����݃v���E�I�E

�N���[���̌��ōs�Ȃ�ꂽ�����Ŗ����U�炵�Ă���B30�������B

�@

�@

�v���E�I�E�N���[���ł̌������i(17���I)......................................17���I�̃T���E�V�����s�X����

�@���̃v���E�I�E�N���[���A�u�O�e�m�v�̒��ɂ������o�Ă��邪�A���݂̃A�g�X�ɂƂ��Ă͖Y�ꂦ

�ʏꏊ�������킯���B1645�N12��22���t�ŃT���E�V�����s�X����̖����L�^���c���Ă����

�Ŋm���Ȃ��Ƃ��B(�I�[�M���X�g�E�W�����Ƃ������j�Ƃ�������̋L�^���蔭��)

�ʏꏊ�������킯���B1645�N12��22���t�ŃT���E�V�����s�X����̖����L�^���c���Ă����

�Ŋm���Ȃ��Ƃ��B(�I�[�M���X�g�E�W�����Ƃ������j�Ƃ�������̋L�^���蔭��)

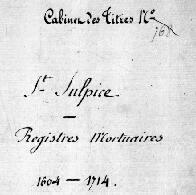

�T���E�V�����s�X�����̓o�^��1604�`1714

�T���E�V�����s�X�����̓o�^��1604�`1714

�@���E�t�F�[�����݂ȂǂƂ����������Ȃ����ł��ƒn�̂悤�ȎR���̖����M���B�������_���^�j

���������e�m���̌�y�����m��ʁB����ɁA���X�ƌ����ŗ����B���ɖ`�����āA�����A���i

���_�������ł���قǂ̗]�T�͂Ȃ������l���Ȃ̂��B

���������e�m���̌�y�����m��ʁB����ɁA���X�ƌ����ŗ����B���ɖ`�����āA�����A���i

���_�������ł���قǂ̗]�T�͂Ȃ������l���Ȃ̂��B

�@�V���[�O�Ƃ͌Z�W�����̕��ʼnƌn���q���ŁA1725�N���܂�̃t�����\���E�h�E�V���[�O�܂Ŋm

�F���Ƃ��B���݂̃A�g�X�����������Ă������͕s���Ƃ���B���Ȃ��Ƃ��q�͂��Ȃ������B

�F���Ƃ��B���݂̃A�g�X�����������Ă������͕s���Ƃ���B���Ȃ��Ƃ��q�͂��Ȃ������B

�@�R�[���c�ɂ̗̒n����㋞���Ă킸�����N�A30���������ŁA�悭���鎖�Ƃ͂����A������

���𗎂Ƃ��Đ����������ނ��A�u�A�g�X�v�̖��̂��Ƃɐ��E�I�L���l�ɂȂ�Ƃ́A�����Ƃ��̐���

�������̗J������ق�����Ă��邱�Ƃ��낤�B

���𗎂Ƃ��Đ����������ނ��A�u�A�g�X�v�̖��̂��Ƃɐ��E�I�L���l�ɂȂ�Ƃ́A�����Ƃ��̐���

�������̗J������ق�����Ă��邱�Ƃ��낤�B

�@���ɁA�������ŏ����炵�Ŕ��e�̃A���~�X�B�{���̓A�����E�_���~�b�c�B1620 �`74(55�A57��

��)�B�S�P�N�ɋ߉q�e�m�������B

��)�B�S�P�N�ɋ߉q�e�m�������B

�@�c���s�G�[��(1540�`97)�͗E���Ƃ��Ė����������R�l�ŁA���̎��j�̑��q�B(���j�̃t�F�r��

�X�E�_���~�b�c�͑������Ă���)

�X�E�_���~�b�c�͑������Ă���)

�@���e�V�������E�_���~�b�c���߉q�e�m�����m�����������A���e�̎o���}���[�E�_���~�b�c(����

1580���Ƃ���A�o��������?)���g�����B�������̕�e�ɂ�����킯�ŁA������܂����̂ł̓�

���炵���B�O�҃A�g�X�Ƃ����ʂƂȂ�B

1580���Ƃ���A�o��������?)���g�����B�������̕�e�ɂ�����킯�ŁA������܂����̂ł̓�

���炵���B�O�҃A�g�X�Ƃ����ʂƂȂ�B

�@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���~�X

�@����̃A���~�X�́A�e�m�����ތ�A�D��I�ȃJ�g���b�N���c�C�G�Y�X��̗v�E�ɂ��ĈÖ�A

�X�y�C���̃A�����_���݈ʂ��������l���ƂȂ��čs�����A���݂̔ނ́A�S�W�N�ɕ��e���S����

��Ə������A(�_���~�b�c�Ƃɂ́A���Ƀ}���[�ƃW�����k�Ƃ������������Ȃ�����A�ނ�����ł�

��)�c�ɂɉB�����āA�W�����k�E�h�E�׃A�����E�{�i�b�X�Ƃ�������(�׃A�����n���̃J�g���b�N�̈�

���B�_���~�b�c�Ƃ͑�X���O�m�[�Ȃ̂����E�E�E)�ƌ����A�A���}���ƃN���}���ƃ��C�[�Y�Ƃ�����j

�ꏗ(�Ƃ�)���������A�Â��ɗ��j�̕��䂩������Ă䂭�B

�X�y�C���̃A�����_���݈ʂ��������l���ƂȂ��čs�����A���݂̔ނ́A�S�W�N�ɕ��e���S����

��Ə������A(�_���~�b�c�Ƃɂ́A���Ƀ}���[�ƃW�����k�Ƃ������������Ȃ�����A�ނ�����ł�

��)�c�ɂɉB�����āA�W�����k�E�h�E�׃A�����E�{�i�b�X�Ƃ�������(�׃A�����n���̃J�g���b�N�̈�

���B�_���~�b�c�Ƃ͑�X���O�m�[�Ȃ̂����E�E�E)�ƌ����A�A���}���ƃN���}���ƃ��C�[�Y�Ƃ�����j

�ꏗ(�Ƃ�)���������A�Â��ɗ��j�̕��䂩������Ă䂭�B

�@�������S���Ȃ����N��1655�N���A1657�N���A1674�N���Ə�������B�A���A�q�̃A���}���̐��N

��1655�N�A�N���}����1660�N�A���ɂ��ꏗ�Ȃ�����������킯������A1674�N���Ɩ�����

�Ȃ��B�܂�1660���܂�̎q�N���}����1690�N�ɉƂp�����B

��1655�N�A�N���}����1660�N�A���ɂ��ꏗ�Ȃ�����������킯������A1674�N���Ɩ�����

�Ȃ��B�܂�1660���܂�̎q�N���}����1690�N�ɉƂp�����B

�@�@�@�c���ꂽ�A���~�X����̖�Google Earth.................................��ɐݒu���ꂽ�A���~�X�̊Ŕ��@�@�@�@

�@�A���~�X�̃_���~�b�c��(�A���~�b�cAramitz�̒n���́A���������1606�N�̕\�L�������B�A��

1630�N�n�}�ł̓A���~�XAramys�ƂȂ�A18���I�㔼�͌��݂̃A���~�XAramits��)�́A����̂�

�����X�ɁA�l���L�̗�q��(abbaye laique)���J�����邱�ƂŎ����ƋM���g���铖����

�앧���L�̉ƕ��B

1630�N�n�}�ł̓A���~�XAramys�ƂȂ�A18���I�㔼�͌��݂̃A���~�XAramits��)�́A����̂�

�����X�ɁA�l���L�̗�q��(abbaye laique)���J�����邱�ƂŎ����ƋM���g���铖����

�앧���L�̉ƕ��B

�@���݃A���~�X�̒��ɂ̓T���E���@���T��������邪�A�����1884�`86�����̂��̂ŁA����

�H���̂Ƃ��ɌÂ���q���͖傾���c���ĉ�̂��ꂽ�B���̎c���ꂽ�傪��̎ʐ^�B

�H���̂Ƃ��ɌÂ���q���͖傾���c���ĉ�̂��ꂽ�B���̎c���ꂽ�傪��̎ʐ^�B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1905�N�̎ʐ^

�@�܂�1905�N�Â��ʐ^�Ƀ_���~�b�c�Ƃ̋��ٕ������ʂ��Ă���B(��������݂̎ʐ^�ɂ͂Ȃ�

�̂Ŏ��ꂽ�̂�?) ���łɁu�O�e�m�v�����ɍL�܂��Ă��鎞���Ȃ̂ɁA�ɂ������Ƃ��B����

�ʐ^�̃A���O�����炷��ƁA���̃A���b�g�ʂ艈���̋���̌��������ɂ���u�x�@���v

Gendarmerie�̕ӂ肪���ق��������Ƃ��납?

�̂Ŏ��ꂽ�̂�?) ���łɁu�O�e�m�v�����ɍL�܂��Ă��鎞���Ȃ̂ɁA�ɂ������Ƃ��B����

�ʐ^�̃A���O�����炷��ƁA���̃A���b�g�ʂ艈���̋���̌��������ɂ���u�x�@���v

Gendarmerie�̕ӂ肪���ق��������Ƃ��납?

�@�A���~�X�Ƃ����A�����ɂ͖��f�I�ȋ���������B�t�@�b�V�����E�u�����h�≻�ϕi��C����

�l�X�ȕ���ł��̖����g���Ă���B�]�k�����A���펞�A���{���t�����X�D��ڎ��E

���p���ē��{�D�Ƃ��Ďg�����鈟�ۂ́A�t�����X�D�Ђ̎��́u�A���~�X�v�Ƃ������������B(���Ȃ�

�ɂ��̎��ɓ������t�����X���璥�p���Ē鋻�ۂƂȂ����q�D�͌��u�_���^�j�����v)

�l�X�ȕ���ł��̖����g���Ă���B�]�k�����A���펞�A���{���t�����X�D��ڎ��E

���p���ē��{�D�Ƃ��Ďg�����鈟�ۂ́A�t�����X�D�Ђ̎��́u�A���~�X�v�Ƃ������������B(���Ȃ�

�ɂ��̎��ɓ������t�����X���璥�p���Ē鋻�ۂƂȂ����q�D�͌��u�_���^�j�����v)

�@���̂悤�ɁA�n���K�͂ł��̖����L�܂�Ƃ́A���{�l�ɂ͂ƂĂ��M�����邱�Ƃł͂Ȃ�����

���낤�B����̂������ȃA���~�X���A���␢�E���̏����ɕ���Ă���̂����炲���x�̂͂�

���B

���낤�B����̂������ȃA���~�X���A���␢�E���̏����ɕ���Ă���̂����炲���x�̂͂�

���B

�@

�@

�@�Ō�ɑ�H���ʼn��́A���̏�̂Ȃ����l�D���̃|���g�X�B�{���̓C�U�b�N�E�h�E�|���g�[�B1617

�`1712�B43�N�߉q�e�m�������B

�`1712�B43�N�߉q�e�m�������B

�@1643�N�����ƂȂ�ƁA45�N��12���Ɍ����ŗ������Ă��܂��A�g�X�Ƃ̌䉏�������Ă�2�N������

�Ƃ������Ƃ��B

�Ƃ������Ƃ��B

�@���ߕ���̃_���^�j�����Ɠ������e�m���̌��Ƃ��ċ߉q�t�����X�q�����̃G�T�[�����

�����ɓ������Ă���B�������̐S�̃_���^�j�����̕��́A�G�T�[����̒����̍ݐЂ��m�F��

��Ȃ��炵���B�܂�A�f���}�����݂̃|���g�X�̗�����]�p�����悤�Ȃ̂��B

�����ɓ������Ă���B�������̐S�̃_���^�j�����̕��́A�G�T�[����̒����̍ݐЂ��m�F��

��Ȃ��炵���B�܂�A�f���}�����݂̃|���g�X�̗�����]�p�����悤�Ȃ̂��B

�@�G�T�[����݂́A�t�����\���E�h�E�M�����E�f�b�T�[��(1645�v)�����A�o���̃A���k�E�h�E�M�����E

�f�b�T�[�����g�����B�������̍ȂȂ̂ŁA�����Ƃ͋`�Z��B�|���g�X�̓G�T-����̏Љ�ŏe

�m���ɓ��������B(�g�����B�������̏]�Z��A���N�T���h���E�f�b�T�[���̐��E�Ƃ��鎑������

�邪�A�g�����B�������̍Ȃ̐������炱���炪�������Ǝv����)

�f�b�T�[�����g�����B�������̍ȂȂ̂ŁA�����Ƃ͋`�Z��B�|���g�X�̓G�T-����̏Љ�ŏe

�m���ɓ��������B(�g�����B�������̏]�Z��A���N�T���h���E�f�b�T�[���̐��E�Ƃ��鎑������

�邪�A�g�����B�������̍Ȃ̐������炱���炪�������Ǝv����)

�|���g�X�̏�ق͍��͖����{��.........................�t���̃T���E�}���^������

�@���e�͓����̃C�U�b�N�E�h�E�|���g�\�B�׃A�����n���̎i�@�����B�@���M���B�Z�̃W����(1613

�`70)���߉q�e�m�ł���B���̃W�����̒��n�q����20���I�����܂ő����Ă��邻�������A�n�}

�ł�1712�N�v�̃s�G�[���܂ł����m�F�ł��Ȃ��B���ɃW�����k(1614��)�A�J�g���[�k(1615��)��

�����o�A����ɕ��Ⴂ�̎o�T��(1612��)�������B1635�N�Ƀ_���B�b�h�E�h�E�t�H���J�[�h�ɉł���

�o�̃W�����k�Ȃ�11�l���q���Y��ł���B�|���g�X�̉ƌn�͂��̒n���ɍL�����Ă���͂����B

�`70)���߉q�e�m�ł���B���̃W�����̒��n�q����20���I�����܂ő����Ă��邻�������A�n�}

�ł�1712�N�v�̃s�G�[���܂ł����m�F�ł��Ȃ��B���ɃW�����k(1614��)�A�J�g���[�k(1615��)��

�����o�A����ɕ��Ⴂ�̎o�T��(1612��)�������B1635�N�Ƀ_���B�b�h�E�h�E�t�H���J�[�h�ɉł���

�o�̃W�����k�Ȃ�11�l���q���Y��ł���B�|���g�X�̉ƌn�͂��̒n���ɍL�����Ă���͂����B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@Chevalier Louis de Bouvard, Mousquetaire du Roi.�@�@�@�@�@�@�@1780�߉q�e�m

�@1654�N(1646�N�Ƃ�)�ɕ��e�����S����Ƒޖ��B1712�N�ɔ]�[�ǂŎ��S�����B�Ȃ̖��͖���

�����A�A���m�[(1659�`1729)�ƃW�����Ƃ�����l�̑��q���c���Ă���B���j�̃W�����̓T���E��

�C�R�m�ŊC�R���тɂȂ��Ă���B�ޖ���̃|���g�X�͕��̐Ղ��p���ŁA�i���@�[���c��̖@

��ٌ�m�⒓�ԌR�Ǘ����Ȃǂ̗v�E�ɏA�����B�Â��ʎ����ł́A���̃|���g�[���́u�����v��

���Ƃ��������A�ŋ߂̌������ʂ��A�����ǂ��납�A�X�T�̒����ł͂Ȃ���....�B�T���E�}���^��

����ɖ�������Ă���B

�����A�A���m�[(1659�`1729)�ƃW�����Ƃ�����l�̑��q���c���Ă���B���j�̃W�����̓T���E��

�C�R�m�ŊC�R���тɂȂ��Ă���B�ޖ���̃|���g�X�͕��̐Ղ��p���ŁA�i���@�[���c��̖@

��ٌ�m�⒓�ԌR�Ǘ����Ȃǂ̗v�E�ɏA�����B�Â��ʎ����ł́A���̃|���g�[���́u�����v��

���Ƃ��������A�ŋ߂̌������ʂ��A�����ǂ��납�A�X�T�̒����ł͂Ȃ���....�B�T���E�}���^��

����ɖ�������Ă���B

�@�Ƃ������A�ݒn�̗v�E�ɏA���Ă͂������A���F�͒n���̖��m�B���j�Ƃ�����̗͂���̒���

�͖����������݂ł���B�܂����A���E���̐l�X���爤�����u�|���g�X�v�̖��̂��ƁA���̂悤��

�L���l�ɂȂ�Ƃ̓C�U�b�N�E�h�E�|���g�\���͎v���Ă����Ȃ������낤�B����̒��̌��h�������

�|���g�X�Ȃ�Α��т��B

�͖����������݂ł���B�܂����A���E���̐l�X���爤�����u�|���g�X�v�̖��̂��ƁA���̂悤��

�L���l�ɂȂ�Ƃ̓C�U�b�N�E�h�E�|���g�\���͎v���Ă����Ȃ������낤�B����̒��̌��h�������

�|���g�X�Ȃ�Α��т��B

�@

�@

�@�������Č���ƁA�f���}�������������Ė��Ɩ���̖��O����������ĉB���Ă���3�l�̋�

�q�e�m�E�E�E�ƌ����Ă����A�g�X�A�A���~�X�A�|���g�X�����A�����Ƃ��u���̖��v�ł͂Ȃ����ƂɋC��

���B�A���~�X�̓A���~�b�c(18���I�ȍ~�̒n���\�L����ut�v��������)�A�|���g�X�̓|���g�\�A

�A�g�X�Ȃǂ��̂܂�܂��B����ɂ݂�ȃ_���^�j�����̋߉q�e�m�̌�y�����E�E�E

�q�e�m�E�E�E�ƌ����Ă����A�g�X�A�A���~�X�A�|���g�X�����A�����Ƃ��u���̖��v�ł͂Ȃ����ƂɋC��

���B�A���~�X�̓A���~�b�c(18���I�ȍ~�̒n���\�L����ut�v��������)�A�|���g�X�̓|���g�\�A

�A�g�X�Ȃǂ��̂܂�܂��B����ɂ݂�ȃ_���^�j�����̋߉q�e�m�̌�y�����E�E�E

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@ �@�O�e�m�݂͂�ȁA�_���^�j�����̏e�m���̌�y�ŔN��?

�@�j���́A�ǂ�������������Ĉ������Ȃ�B�����A���ꂪ�܂������̉ˋ�̐l����o�ꂳ������

�ꂾ������A�u�O�e�m�v�̖��͂͂����܂œǎ҂��䂫���邱�Ƃ͂Ȃ������͂����B���ɗ��j�D

���̖{���t�����X�ł͂Ȃ�����ł���B�N���e�B�X�͎��݂̐l�̖�����đ̐��ᔻ���������A

�f���}�͂�������}���X�ɂ��ď��������̂ł���B

�ꂾ������A�u�O�e�m�v�̖��͂͂����܂œǎ҂��䂫���邱�Ƃ͂Ȃ������͂����B���ɗ��j�D

���̖{���t�����X�ł͂Ȃ�����ł���B�N���e�B�X�͎��݂̐l�̖�����đ̐��ᔻ���������A

�f���}�͂�������}���X�ɂ��ď��������̂ł���B

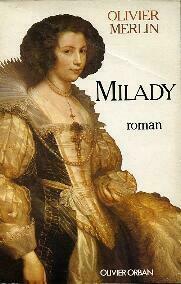

�@���Ƃ͕⑫�I�ɂȂ邪�A���ꒆ�A�˂ɔނ�ɓG����d���ȏ���m�~���f�B�[�B����͖�

�ł͂Ȃ��A�C�M���X�M�w�l���ĂԂƂ��̌ď̂Ȃ̂����A���ꒆ�̐������̓~���f�B�[�E�h�E�E�C��

�^�[�B

�ł͂Ȃ��A�C�M���X�M�w�l���ĂԂƂ��̌ď̂Ȃ̂����A���ꒆ�̐������̓~���f�B�[�E�h�E�E�C��

�^�[�B

�@�t�����X�̍ɑ����V�������[����C�M���X�̍ɑ��o�b�L���K�����݂֍���������ꂽ�Ƃ����

�鏗�X�p�C(�C�M���X����̋M�w�l�����V�������[�̃X�p�C�ɂȂ�A�Ƃ͐M����A�������Ǝv��)

�ŁA�����J�[���C�����ݕv�l�����V�[�E�w�C(1599�`1660)�����f���Ƃ̂��ƁB

�鏗�X�p�C(�C�M���X����̋M�w�l�����V�������[�̃X�p�C�ɂȂ�A�Ƃ͐M����A�������Ǝv��)

�ŁA�����J�[���C�����ݕv�l�����V�[�E�w�C(1599�`1660)�����f���Ƃ̂��ƁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�{�ɂ��Ȃ��Ă���~���f�B�[�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@���f���ƂȂ����J�[���C�����ݕv�l�����V�[�E�w�C

�@�����́A������͐��^�����A�{�l�̏������u���E���V���t�R�[���݉�z�^�v�̒��Ō���Ă�

��b�ŁA�u�O�e�m�v�̒��ɏo�Ă���_�C���̎����̉A�d�Ɨގ������������������B

��b�ŁA�u�O�e�m�v�̒��ɏo�Ă���_�C���̎����̉A�d�Ɨގ������������������B

�@�J�[���C�����ݕv�l�͒��x�~���f�B�[�Ɠ����悤�Ȗ������j���̒��ʼn������Ƃ����b���L��

�������B

�������B

�@�܂��A���͍ɑ��o�b�L���K�����݂̈��l�ŁA�t�����X��������p���`���[���Y1���ɉł���

�����A�����G�b�g���܂Ɏ�����A�����ƂȂ��āA�����ƃo�b�L���K�����݂̕X��}�����A�Ƃ�

�̘b���`���A���̔��e�䂦�Ƃ����X�L�����_���́u�Q���̐l�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͊m�����B

�����A�����G�b�g���܂Ɏ�����A�����ƂȂ��āA�����ƃo�b�L���K�����݂̕X��}�����A�Ƃ�

�̘b���`���A���̔��e�䂦�Ƃ����X�L�����_���́u�Q���̐l�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͊m�����B

�@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�C�M���X�ɑ��o�b�L���K�����݁@�@�@�@�@�t�����X���܃A���k�E�h�[�g���b�V���@�@�@�@�@�t�����X�������C13��

�u�O�e�m�v�̒��ł��傫�ȃv���b�g�ɂȂ��Ă���A���̃A���k���܂����l�̃o�b�L���K�����݂�

�n������������̃v���[���g�̃_�C�������h���A���V�������[�ɑ��̍����������~���f�B�[�ɂ��

�ē��܂ꂽ�����́A�e�m��̑劈��ʼn�������̂����A�f���}�̍r�����m�ȑn��ł͂Ȃ��A�m

���ɓ����̋{��̉\�b�ɂȂ��Ă����قǂ̑�X�L�����_���������B

�n������������̃v���[���g�̃_�C�������h���A���V�������[�ɑ��̍����������~���f�B�[�ɂ��

�ē��܂ꂽ�����́A�e�m��̑劈��ʼn�������̂����A�f���}�̍r�����m�ȑn��ł͂Ȃ��A�m

���ɓ����̋{��̉\�b�ɂȂ��Ă����قǂ̑�X�L�����_���������B

�@���E���V���t�R�[���݂����̉�z�^�̒��ɏ����L�����\�b�́A�V�������[�Y���ݕv�l(�Ȃ��

�u�O�e�m�v�̒��ŃA�g�X�̌Â����l�Ƃ����ݒ�̂��̏���)���畷�������̂������B

�u�O�e�m�v�̒��ŃA�g�X�̌Â����l�Ƃ����ݒ�̂��̏���)���畷�������̂������B

�@���ۂɁA�A���k���܂͕v�ł��鍑�����C13�����瑗��ꂽ�_�C�������h���A���l�̃o�b�L��

�K�����ɁA�g�ɒ����Ă����Ȃ��̂Ƃ��ăv���[���g���Ă��܂����悤�Ȃ̂��B���݂̃t�����X

���܂ւ̗���Ɏ��i�����C�M���X�̌����l�J�[���C�����v�l�́A�������ɂ��̃_�C��������

�̂��Ƃ��瓐�ݏo�����Ƃ����B

�K�����ɁA�g�ɒ����Ă����Ȃ��̂Ƃ��ăv���[���g���Ă��܂����悤�Ȃ̂��B���݂̃t�����X

���܂ւ̗���Ɏ��i�����C�M���X�̌����l�J�[���C�����v�l�́A�������ɂ��̃_�C��������

�̂��Ƃ��瓐�ݏo�����Ƃ����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

.....................................���E���V���t�R�[����.......................................�V�������[�Y���ݕv�l

�����āA���炭���܂��ׂ�悤�Ƃ��Ă���t�����X�{��̈�h(�Ⴆ���V�������[�ɑ�)�ɓ���

���A�A���k���܂ɂ��̃_�C����g�ɒ����ĕ�����ɏo�Ȃ���Ə��]����悤���C�����ɑ����i

�������A��������v���[���g���ꂽ��ȃ_�C�����o�b�L���K�����ɂ����Ă��܂����Ƃ���

���܂̗����I�悹���߂悤�Ɩژ_�B

���A�A���k���܂ɂ��̃_�C����g�ɒ����ĕ�����ɏo�Ȃ���Ə��]����悤���C�����ɑ����i

�������A��������v���[���g���ꂽ��ȃ_�C�����o�b�L���K�����ɂ����Ă��܂����Ƃ���

���܂̗����I�悹���߂悤�Ɩژ_�B

�@

�@

�A���k���܂ƃo�b�L���K�����݂̗�...............................���C13���ɉ��܂̃_�C���̐����m�F������ɑ�

�@���̉A�d�́A�ǂ������킯���A���k���܂�����ꂽ�ʂ�_�C����g�ɒ����ďo�Ȃ��A���Ȃ�

�ďI���B����ł́A�_���^�j������e�m���������V�������[���̎h�q�Ɠ����Ȃ���A�C�M

���X�ɓn��A�A�d�̎������o�b�L���K���ɓ`���āA�_�C���̕�����ˊэH���ō�点�āA�t��

���X�Ɏ����A��A���܂ɓn���Ƃ�����蕿�����������ƂɂȂ��Ă���B

�ďI���B����ł́A�_���^�j������e�m���������V�������[���̎h�q�Ɠ����Ȃ���A�C�M

���X�ɓn��A�A�d�̎������o�b�L���K���ɓ`���āA�_�C���̕�����ˊэH���ō�点�āA�t��

���X�Ɏ����A��A���܂ɓn���Ƃ�����蕿�����������ƂɂȂ��Ă���B

�@�����̋{��̃X�L�����_���ɐ��ʂ��Ă����V�������[�Y���ݕv�l����̘b�ƂȂ�A���Ȃ�

�������̂Ȃ��o�L�ڂƂ�������Ȃ��B�����炱���A���́u⼌��^�v�̍�҂̃��E���V���t�R�[

���݂��킴�킴��z�^�ɋL�^�����̂��낤�B

�������̂Ȃ��o�L�ڂƂ�������Ȃ��B�����炱���A���́u⼌��^�v�̍�҂̃��E���V���t�R�[

���݂��킴�킴��z�^�ɋL�^�����̂��낤�B

�@�o�b�L���K�����݂̈��l�������̂Ȃ�A�J�[���C�����ݕv�l�����݂̐g�߂ɐڋ߂��邱�Ƃ�

�e�Ղ��낤���A�Q�Ă���Œ��Ƀ_�C���𓐂ݏo�����Ƃ��\���E�E�E

�e�Ղ��낤���A�Q�Ă���Œ��Ƀ_�C���𓐂ݏo�����Ƃ��\���E�E�E

�@

�@

���E���V���t�R�[���݉�z�^�́A���݂��u⼌��^�v(1664)�̍�҂Ƃ��Ē����ł���䂦�f���}��

��������łɍL���ǂ܂�Ă������A���̒��̂��̃��C13���̋{��X�L�����_�����f���}���u�O

�e�m�v�Ɏ������͎̂��R���B�����A����̒��ł́A�~���f�B�[���F�d�|���Ńo�b�L���K��

�ɐڋ߂��āA�_�C���𓐂ݏo���Ƃ����؏����ɂȂ��Ă���B

��������łɍL���ǂ܂�Ă������A���̒��̂��̃��C13���̋{��X�L�����_�����f���}���u�O

�e�m�v�Ɏ������͎̂��R���B�����A����̒��ł́A�~���f�B�[���F�d�|���Ńo�b�L���K��

�ɐڋ߂��āA�_�C���𓐂ݏo���Ƃ����؏����ɂȂ��Ă���B

�@�Ȃ�ł���A���݂̃J�[���C�����ݕv�l�͕��e���m�[�T���o�[�����h���݂Ƃ����p���M����

�����咆�̖���B�e�m����ɔh��ɗ������悤�ȗ���̋M�w�l�ł͂Ȃ��B

�����咆�̖���B�e�m����ɔh��ɗ������悤�ȗ���̋M�w�l�ł͂Ȃ��B

�@�܂��h�G���V���t�H�[�����݁B����̓f���}���Q�l�ɂ����u�_���^�j�������Y�^�v�ɂ�͂�h

�G�Ƃ��ēo�ꂷ�郍�l�[�Ƃ����l�������^�Ȃ̂��낤���A��̂��̂�����L����ƃN���e�B�X��

�ʂ̏o�ŕ���Memoires de Mr. L. C. D. R. (le Comte de Rochefort), �܂�u���V���t�H�[����

�݉�z�^�v�i�P�U�W�W�N�j�Ƃ������̂�����̂ŁA�f���}�����̂܂ܖ���]�p�����̂��낤�B

�G�Ƃ��ēo�ꂷ�郍�l�[�Ƃ����l�������^�Ȃ̂��낤���A��̂��̂�����L����ƃN���e�B�X��

�ʂ̏o�ŕ���Memoires de Mr. L. C. D. R. (le Comte de Rochefort), �܂�u���V���t�H�[����

�݉�z�^�v�i�P�U�W�W�N�j�Ƃ������̂�����̂ŁA�f���}�����̂܂ܖ���]�p�����̂��낤�B

�@���������u���E�t�F�[�����݉�z�^�v���Q�l�ɂ����f���}�́A���̂܂ܓo��l���̃A�g�X�ɂ���

�u�B���ꂽ�{���v�Ƃ������Ƃł��̃��E�t�F�[�����݂Ƃ���������^���Ă��܂��Ă���̂�����A��

�肪���Ȃ��Ƃł���B

�u�B���ꂽ�{���v�Ƃ������Ƃł��̃��E�t�F�[�����݂Ƃ���������^���Ă��܂��Ă���̂�����A��

�肪���Ȃ��Ƃł���B

................���V���t�H�[�����݉�z�^

�@���V���t�H�[����z�^�̐����ȏ����� �u���V�������[���@���ƃ}�U�������@���ւ̕�d�̉�

�ŋN�����o�����̏ڍׂƃ��C14���̐e�����̂������̒��ڂɒl���鎖���ɂ��Ă�L.C.D.

R�i���V���t�H�[�����݁j�̉�ژ^�v�B 1713�N��5�ł̏����ɂ͂�������B�u�������A�����̉�z

�^�����̎v���قǂɏd�v�ł͂Ȃ��Ƃ��A�����͔��ɋ����[�����̂ł��傤�B���ɏ����ꂽ��

�Ƃ��Ȃ���ςɊ����I�Ȃ��̂ł��B�����͂܂��ƂĂ��ʔ������̂ɂȂ邵�A�����ĒN���ǂ��

���ĖO���Ȃ��Ǝv���܂��v

�ŋN�����o�����̏ڍׂƃ��C14���̐e�����̂������̒��ڂɒl���鎖���ɂ��Ă�L.C.D.

R�i���V���t�H�[�����݁j�̉�ژ^�v�B 1713�N��5�ł̏����ɂ͂�������B�u�������A�����̉�z

�^�����̎v���قǂɏd�v�ł͂Ȃ��Ƃ��A�����͔��ɋ����[�����̂ł��傤�B���ɏ����ꂽ��

�Ƃ��Ȃ���ςɊ����I�Ȃ��̂ł��B�����͂܂��ƂĂ��ʔ������̂ɂȂ邵�A�����ĒN���ǂ��

���ĖO���Ȃ��Ǝv���܂��v

�@��w�Ȑ�`����ł���B

�@���Җ��Ƀ��V���t�H�[�����݃V�������E�Z�U�[��Rochefort, Charles-Cesar, comte de.�Ƃ���

��B�����Ƃ̊Ԃł́A���̉�z�^�̒��҂��A���V���t�H�[�������A�����E���C�E�_�����j�[�ł�

��Ƃ����������B���̌����́A���N���s��(1611�N������26�N�A27�N�A30�N�A36�N���܂ł�

��A�s�ڂƂȂ��Ă��鎑��������)�B1646�N4��30���t�Ń����F���E�{���E�h�[�t�@����݂̖��}�h

���[�k�E�h�E�����F���ƌ������Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ŁA30�N�ȍ~�̐��N�͂��������B

��B�����Ƃ̊Ԃł́A���̉�z�^�̒��҂��A���V���t�H�[�������A�����E���C�E�_�����j�[�ł�

��Ƃ����������B���̌����́A���N���s��(1611�N������26�N�A27�N�A30�N�A36�N���܂ł�

��A�s�ڂƂȂ��Ă��鎑��������)�B1646�N4��30���t�Ń����F���E�{���E�h�[�t�@����݂̖��}�h

���[�k�E�h�E�����F���ƌ������Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ŁA30�N�ȍ~�̐��N�͂��������B

�@�X�l�t�̐�ŏ�n�������i�ߊ��R���f���......................�X�l�t�̐�̐폟�j��̍����ƃR���f���

�@�A�����j�[�Ƃ�13���I����̋R�m�̉ƌn�ł���A�ނ͒n�������̃��V���t�H�[����݃��C

�̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���̐��U�̂قƂ�ǂ̓h�C�c�A�n���K���[�A�t�����h���A�I�����_���̐�

���n������A1674�N(�_���^�j�������}�[�X�g���q�g�Ő펀�������N)�̃X�l�t�̌���(���i��

���̃R���f��������n��|����邱��3��B���R�v25000�̎����҂��o������)�Ȃǂɂ�����

���Ă���B��ɕ������傫�Ȑ폝�͈ꐶ�����Ȃ������B

�̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���̐��U�̂قƂ�ǂ̓h�C�c�A�n���K���[�A�t�����h���A�I�����_���̐�

���n������A1674�N(�_���^�j�������}�[�X�g���q�g�Ő펀�������N)�̃X�l�t�̌���(���i��

���̃R���f��������n��|����邱��3��B���R�v25000�̎����҂��o������)�Ȃǂɂ�����

���Ă���B��ɕ������傫�Ȑ폝�͈ꐶ�����Ȃ������B

�@��푍�āA�����A��������1676�N�ɂ͌����ƂȂ邪�A����̃��[�Y�E���[�[�����ʌR�̎i

�ߊ��Ƃ��Ă̍��r��A���g�n�w�̐g�̂����E�ɒB���A�i���V�[�ɂĎ����B���܂����R���l

�����I����B

�ߊ��Ƃ��Ă̍��r��A���g�n�w�̐g�̂����E�ɒB���A�i���V�[�ɂĎ����B���܂����R���l

�����I����B

�@��n�ɂ��肢���������A��ɑ傫�ȏ��Ղ��������������A�ё���͌�������Ȃ��B���Ȃ�

�Ƃ��t�����X�̃T�C�g���ɂ͉摜�f�[�^��������Ȃ��B���̊�̏�������A���ꒆ�̃��V���t

�H�[����f�i�Ƃ����邪�A���̉�z�^�̒��Ŕ��݂��֗^�����V�����[���݂̉A�d����(1626

�N�B���V�������[���ÎE���A�������C13����ވʂ�������K�X�g�������ʂɂ���A�d�B�V����

�[���͎a��)�̎��ɁA�N��Ⴗ����Ƃ������ƂŁA�f���}�{�l�͔ے�I�������B

�Ƃ��t�����X�̃T�C�g���ɂ͉摜�f�[�^��������Ȃ��B���̊�̏�������A���ꒆ�̃��V���t

�H�[����f�i�Ƃ����邪�A���̉�z�^�̒��Ŕ��݂��֗^�����V�����[���݂̉A�d����(1626

�N�B���V�������[���ÎE���A�������C13����ވʂ�������K�X�g�������ʂɂ���A�d�B�V����

�[���͎a��)�̎��ɁA�N��Ⴗ����Ƃ������ƂŁA�f���}�{�l�͔ے�I�������B

�@����ɁA��n�ɂ��邱�Ƃ������A���������̍��s�����ɖS���Ȃ����R�l���u��z�^�v�ȂǏ�

���Ђ܂����낤��? (���̈Ӗ��ł̓_���^�j���������l�ł͂���)

���Ђ܂����낤��? (���̈Ӗ��ł̓_���^�j���������l�ł͂���)

���݂́u�u���W�������j���v���@���E���@���G�[����@�@�@�@�@�@�@�@�@���C14���ƃ��E���@���G�[����

�@�A�g�X�ƂƂ��鍂�M�ȋM�w�l�Ƃ̊Ԃ̎q���ł��郉�E���E�h�E�u���W�������k�q�݁B�Ⴋ������

�C14���̈����ƂȂ�L���ȃ��E���@���G�[����̗��l�̐ݒ�B

�C14���̈����ƂȂ�L���ȃ��E���@���G�[����̗��l�̐ݒ�B

�u�O�e�m�v�́u�_���^�j��������v�Ƃ���3����ō\������Ċ�������B��1���͂����m�u�O�e

�m�v�A�����đ�2���́u��\�N��v�A�ŏI�̑�3���́u�\�N��v�Ƒ肳��Ă���B(�����ƊȒP�ȃl

�[�~���O)�ŏI����20�N�{10�N�ŁA���̎�l�����30�N���̍��Ƃ��Ă���킯���B

�m�v�A�����đ�2���́u��\�N��v�A�ŏI�̑�3���́u�\�N��v�Ƒ肳��Ă���B(�����ƊȒP�ȃl

�[�~���O)�ŏI����20�N�{10�N�ŁA���̎�l�����30�N���̍��Ƃ��Ă���킯���B

�@���̃��E���E�h�E�u���W�������k�q�݂́A���̍ŏI���ɃA�g�X�́u�Ƃ��鍂�M�ȋM�w�l�Ƃ̊Ԃ�

�q�v�Ƃ��ēo�ꂷ��B�ߋ��ɉA�̂���j�E�A�g�X�̂Ƃ��鍂�M�Ȃ�����́A��q�̃~���f�B�[��

���ŐG�ꂽ�V�������[�Y���ݕv�l�̂��Ƃł���B�m���ɍ��M���B���M������B

�q�v�Ƃ��ēo�ꂷ��B�ߋ��ɉA�̂���j�E�A�g�X�̂Ƃ��鍂�M�Ȃ�����́A��q�̃~���f�B�[��

���ŐG�ꂽ�V�������[�Y���ݕv�l�̂��Ƃł���B�m���ɍ��M���B���M������B

�@�ނ́A�_���^�j������O�e�m�炪�����N�ɂȂ������C�P�S���̋{��ŁA�����̗��l��������

���܂����Ⴋ�{��M���u���W�������k�q�݂Ƃ��ēo�ꂷ�邪�A���݂̃��f���́A���R�A�g�X�̎q

�ł�(�������V�������[�Y���ݕv�l�̎q�ł�)�Ȃ�ł��Ȃ��B���łɎq�݂Ȃǂł��Ȃ��B

���܂����Ⴋ�{��M���u���W�������k�q�݂Ƃ��ēo�ꂷ�邪�A���݂̃��f���́A���R�A�g�X�̎q

�ł�(�������V�������[�Y���ݕv�l�̎q�ł�)�Ȃ�ł��Ȃ��B���łɎq�݂Ȃǂł��Ȃ��B

�@�@���C13����K�X�g���E�h�����A��.....................����܃}���O���b�g........................................���E�\�[�Z�[��

�@��ɂ���ď�������B

�@�@����I�����A�����̎����W���b�N�E�h�E�u���W�������j���̎q�s�G�[���E���x�[���i�P�U�W�R�N

�v�j�B�쒆�̍����̗��l�Ŏ��݂̃��E���@���G�[����̗��l�ł��������Ƃ͎j���A�Ƃ���B�{��

�Ȃ�Ίm���ɕ��G�ȗ���̐N�B(�]�k3)

�v�j�B�쒆�̍����̗��l�Ŏ��݂̃��E���@���G�[����̗��l�ł��������Ƃ͎j���A�Ƃ���B�{��

�Ȃ�Ίm���ɕ��G�ȗ���̐N�B(�]�k3)

�@���E���@���G�[����̕�e�͕v�Ǝ��ʌ�A���C13����I�����A�����̎i�~���T���E���~��݂�

�č����ĉ���̃u�����̋{��ɏZ�ށB�����āA���펷���̑��q�̂��̃s�G�[���E���x�[���N

�Əo��B�ƕ��I�ɂ͂Ƃ�ƂB1660�N�ɉ��킪���E���A����܂̓p���Ɉڂ邪�A���E���@��

�G�[�������Ƌ��ɉ���܂ɐ������p���ցB16�̍��ł���B�����ŎႫ���C14���Əo��B

�����č����̈����ƂȂ�B�ޏ��̓��E���@���G�[�����ݕv�l�ւ̓���i�ށB�����s�G�[���E���x

�[���N�Ƃ́u�Ƃ�Ƃ�v�̊W�ł͂Ȃ��Ȃ�E�E�E

�č����ĉ���̃u�����̋{��ɏZ�ށB�����āA���펷���̑��q�̂��̃s�G�[���E���x�[���N

�Əo��B�ƕ��I�ɂ͂Ƃ�ƂB1660�N�ɉ��킪���E���A����܂̓p���Ɉڂ邪�A���E���@��

�G�[�������Ƌ��ɉ���܂ɐ������p���ցB16�̍��ł���B�����ŎႫ���C14���Əo��B

�����č����̈����ƂȂ�B�ޏ��̓��E���@���G�[�����ݕv�l�ւ̓���i�ށB�����s�G�[���E���x

�[���N�Ƃ́u�Ƃ�Ƃ�v�̊W�ł͂Ȃ��Ȃ�E�E�E

�A�@���E�\�[�Z�[��ɏё���(�`���̉摜��)���c����Ă���A���̏�̏��L�҈ꑰ�̃j�R���E

�h�E�u���W�������j��(��͂�1683�N�v)�B���E���@���G�[����̏]�Z��ŁA�����B�u�ӂɔ����Ă̍b

�h�p�B1683�N�A���̍��M�ȉp�Y�`�̂��Ƃ��������E���@���G�[����ɓ`���ƁA�ޏ��͍�����

�C14���̘r�̒��ɔ�э���ŋ������v�Ƃ���B

�h�E�u���W�������j��(��͂�1683�N�v)�B���E���@���G�[����̏]�Z��ŁA�����B�u�ӂɔ����Ă̍b

�h�p�B1683�N�A���̍��M�ȉp�Y�`�̂��Ƃ��������E���@���G�[����ɓ`���ƁA�ޏ��͍�����

�C14���̘r�̒��ɔ�э���ŋ������v�Ƃ���B

�B�@�s�G�[���E�h�E�u���W�������j���B���̐l�́u�f���}�̏����̎�l���E�u���W�������k�q�݁v��

���߂܂ŕt���Čn�}�ɖ��L����Ă���l���B

���߂܂ŕt���Čn�}�ɖ��L����Ă���l���B

�@�A��1655�N���܂�Ƃ���A���E���@���G�[���삪�p���Ɉڂ������ɂ͂܂�5�����A����������

���͂��̐l���11�ΔN��̌v�Z�ɂȂ�B

���͂��̐l���11�ΔN��̌v�Z�ɂȂ�B

�@�������A�̃j�R���E�h�E�u���W�������j���ƃ\�[�Z�[��W�Ƃ��āA�j�R���̌Z�Ƀs�G�[������

��A������̓p���̃T���E�|�[�������1640�N4��28������Ƃ��邩��A���N�͊m�����B����

�āA1717�N�Ƃ����v�N�����̃s�G�[���Ɠ����Ȃ̂ŁA���N�̌��œ��ꂩ���m��Ȃ��B��������

����A���̃s�G�[���ƃj�R���̌Z�킪���f�����ɂȂ��Ă���̂����B�������A�s�G�[����77��

�܂Ő����ău���^�[�j�������@�@�������c���A�j�R����78�܂Ő����ăp���̏o�[�������A��

�Ɍ������q���c���Ă���A���A���͏[���B1683�N�ɔ�Ƃ̎��Ȃǐ����Ă��Ȃ��B

��A������̓p���̃T���E�|�[�������1640�N4��28������Ƃ��邩��A���N�͊m�����B����

�āA1717�N�Ƃ����v�N�����̃s�G�[���Ɠ����Ȃ̂ŁA���N�̌��œ��ꂩ���m��Ȃ��B��������

����A���̃s�G�[���ƃj�R���̌Z�킪���f�����ɂȂ��Ă���̂����B�������A�s�G�[����77��

�܂Ő����ău���^�[�j�������@�@�������c���A�j�R����78�܂Ő����ăp���̏o�[�������A��

�Ɍ������q���c���Ă���A���A���͏[���B1683�N�ɔ�Ƃ̎��Ȃǐ����Ă��Ȃ��B

�@������ɂ���A�s�G�[���E���x�[���ł��A�j�R���ł��A�s�G�[���ł��A�u���W�������j���Ƃ�����

���̃��E���@���G�[����̗��l�����݂��Ă����̂��낤�B���̈�_�ŁA�f���}�͔ނ��A�g�X�̑�

�q�ɂ��Ă��܂����B�ꉞ�A�u���W�������j�����u���W�������k�Ɖ������āE�E�E�B�����Ƃ����Ă��A��

��̃X�y�����炷��A�u���v���ЂƂ��������̊ȒP�Ȃ��́B�v���A�A���~�X���ut�v����������

���E�E�E�B(�_���^�j�����́ui�v�͌����������)�@�Ƃ������܂��Ƀf���}��^�́u���ׂĂ������ł͂�

�����A���ׂĂ��R�ł͂Ȃ��v�ł���B

���̃��E���@���G�[����̗��l�����݂��Ă����̂��낤�B���̈�_�ŁA�f���}�͔ނ��A�g�X�̑�

�q�ɂ��Ă��܂����B�ꉞ�A�u���W�������j�����u���W�������k�Ɖ������āE�E�E�B�����Ƃ����Ă��A��

��̃X�y�����炷��A�u���v���ЂƂ��������̊ȒP�Ȃ��́B�v���A�A���~�X���ut�v����������

���E�E�E�B(�_���^�j�����́ui�v�͌����������)�@�Ƃ������܂��Ƀf���}��^�́u���ׂĂ������ł͂�

�����A���ׂĂ��R�ł͂Ȃ��v�ł���B

�@

�@�������A�u�قƂ�ǂ��R�v�ł���B

�@�Ȃ�ł���A�_���^�j�������͍K�^�Ȑl�ł���B�O�S�N���O�̈��̌R�l���A���ł͐��E��

�̎q���ł���m���Ă���L���l�ɂȂ����̂�����B�����A�{�l�ɂƂ��Ďc�O�Ȃ��Ƃ́A�u�_���^

�j�����v�Ƃ����j�����ۂɂ��̐��ɐ����Ă����ƒm��l�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B�Ƃ������A��

�낤�Ǝ��݂��낤�ƁA�{�l�͂Ƃ����ɌÂڂ�����̉��ɑ����A�i�v�̖���ɂ��Ă�

��B���ꂪ�u�j�I�_���^�j�����v�̎����B

�̎q���ł���m���Ă���L���l�ɂȂ����̂�����B�����A�{�l�ɂƂ��Ďc�O�Ȃ��Ƃ́A�u�_���^

�j�����v�Ƃ����j�����ۂɂ��̐��ɐ����Ă����ƒm��l�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B�Ƃ������A��

�낤�Ǝ��݂��낤�ƁA�{�l�͂Ƃ����ɌÂڂ�����̉��ɑ����A�i�v�̖���ɂ��Ă�

��B���ꂪ�u�j�I�_���^�j�����v�̎����B

�@�����������ǂ߂A�_���^�j�����͂��̐��ɂ��Ȃ��ǂ��납�A���V�������[�ɑ��̎艺�ƌ���

������A�M�w�l�̎�ɃL�X������A�A�g�X�A�A���~�X�A�|���g�X�̒��Ԃ�Ǝ����ނ��킵����A��

���s���s���Ƃ��Ă���B�O�S�N�O�ɐ����Ă����ǂ��납�A�ǎ҂̖ڂ̑O�́u�����v�̒��Ɍ��C

��t�ɖ������Ă���̂��B���ꂩ�牽�S�N�����Ă��B

������A�M�w�l�̎�ɃL�X������A�A�g�X�A�A���~�X�A�|���g�X�̒��Ԃ�Ǝ����ނ��킵����A��

���s���s���Ƃ��Ă���B�O�S�N�O�ɐ����Ă����ǂ��납�A�ǎ҂̖ڂ̑O�́u�����v�̒��Ɍ��C

��t�ɖ������Ă���̂��B���ꂩ�牽�S�N�����Ă��B

�]�k�R�[�i�[

(�]�k1)

���̓����N��1634�N�Ɍ��ܑ���̃��V�������[�t��q�m�������Ƀt�����\���E�h�[�W�F�E�h�E�J

���H��Francois Dauger de Cavoye(1604-41)���C������Ă���B1641�N�̃o�|�[���̐�Ő�

�����Ă��邪�A���V�������[�̐M�C�����E�r�������B�܂��A���̑������S���ʂ̔閧�ɂ����

����u����Ȏg���v�����V�������[�ɑ��ɖ������Ă���Ƃ̐���������B����ɂ��Ă͑O��

�u�S���ʂ̊�Ɋ��҂�����́v���̃g���v�\���̎咣���Q�Ƃ̂��ƁB

���H��Francois Dauger de Cavoye(1604-41)���C������Ă���B1641�N�̃o�|�[���̐�Ő�

�����Ă��邪�A���V�������[�̐M�C�����E�r�������B�܂��A���̑������S���ʂ̔閧�ɂ����

����u����Ȏg���v�����V�������[�ɑ��ɖ������Ă���Ƃ̐���������B����ɂ��Ă͑O��

�u�S���ʂ̊�Ɋ��҂�����́v���̃g���v�\���̎咣���Q�Ƃ̂��ƁB

(�]�k2)

�g�����B�������A�܂� Arnaud Jean du Peyrer,Comte de Troisville�́A�ȃA���k�E�h�E�M����

Anne de Guillon�Ƃ̊ԂɂQ�l�̐��p�̒j�������������B Armand-Jean(1639-1700)��Joseph-

Henri (1641-1708)�ł���B���j�̃A���}���E�W�����̓��[���I�����A�X�[���̑��ƂȂ邪�A

��p�҂Ȃ��v����B(61�Ζv���������̗������Ȃ��̂Ŗ�����)�@�g�������B���݈̎ʓ����p��

����W���[�t�E�A�����́A1666�N�ɋ߉q�e�m���R��A70�N�R���A���卲�A92�N�ɖ�푍�ĂƂ�

�邪�A������������������L�^�͂Ȃ��A��p�҂Ȃ��Ŗv�B�g�������B���݈̎ʓ��́A���̃��l�A��

��A���}���E�W�����E�h�E�������A��Armand Jean de Montreal,marquis de Moneins�ɓn���Ă���

�����B(�u���v�Ƃ��邪�A���̐l�̓g�����B�������̖����C�[�Y�̑�������]�����낤�B��������

���ł���B�����Ɖ����ɓn���Ă��܂������̂ł���)

Anne de Guillon�Ƃ̊ԂɂQ�l�̐��p�̒j�������������B Armand-Jean(1639-1700)��Joseph-

Henri (1641-1708)�ł���B���j�̃A���}���E�W�����̓��[���I�����A�X�[���̑��ƂȂ邪�A

��p�҂Ȃ��v����B(61�Ζv���������̗������Ȃ��̂Ŗ�����)�@�g�������B���݈̎ʓ����p��

����W���[�t�E�A�����́A1666�N�ɋ߉q�e�m���R��A70�N�R���A���卲�A92�N�ɖ�푍�ĂƂ�

�邪�A������������������L�^�͂Ȃ��A��p�҂Ȃ��Ŗv�B�g�������B���݈̎ʓ��́A���̃��l�A��

��A���}���E�W�����E�h�E�������A��Armand Jean de Montreal,marquis de Moneins�ɓn���Ă���

�����B(�u���v�Ƃ��邪�A���̐l�̓g�����B�������̖����C�[�Y�̑�������]�����낤�B��������

���ł���B�����Ɖ����ɓn���Ă��܂������̂ł���)

�@�����̌n�}�ł͕s�ڂƂȂ��Ă��邪�A���̓g�����B�������A��L�̑��q�����̑��ɖ�������B

fille naturelle�A�܂荥�O�q�ł���B�t�����\���[�Y�E�f���E�C��Francoise de Peyre�Ƃ����B��

���̂�����́A�O���V�A���k�E�f�V�����f�BGracianne d'Etchandy�B1688�N4��4���t�̂��̏�

���̈⌾���ł́A���҂ɁA�o���Ńr�X�P�u�����[�Ƃ̃}���O���b�g�E�f�V�����f�B�ƃW���[���K

���E�h�T�X�̋M���ߏ�}���O���b�g�E�h�E�R���W�F(�����̑�)���w�肳��Ă���B����ȊO�͖���

�̕w�l�ł���B

fille naturelle�A�܂荥�O�q�ł���B�t�����\���[�Y�E�f���E�C��Francoise de Peyre�Ƃ����B��

���̂�����́A�O���V�A���k�E�f�V�����f�BGracianne d'Etchandy�B1688�N4��4���t�̂��̏�

���̈⌾���ł́A���҂ɁA�o���Ńr�X�P�u�����[�Ƃ̃}���O���b�g�E�f�V�����f�B�ƃW���[���K

���E�h�T�X�̋M���ߏ�}���O���b�g�E�h�E�R���W�F(�����̑�)���w�肳��Ă���B����ȊO�͖���

�̕w�l�ł���B

�@���t�����\���[�Y�͔F�m����Ă���A�I�T�X(�g�����E���B���ߑ�)�̋M���ŃX�[���n���̖�

�m�A�����@�@�ٌ�m�̃s�G�[���E�g�[�}�E�h�E�R���W�F Pierre Thomas�@de Conget�ƌ���(1658)

���A6�j2�����c���Ă���B�����̈��l�����̋M�������ł��邱�Ƃ͕����邪�A�����Ȍ���

�ȑO�̊W�̂悤�ł͂���B�������u�A���k�E�h�E�M�����Ƃ̌����̒��O�ɖ������܂�Ă���v��

����B�M������Ƃ̌�����1637�N���B�t�����\���[�Y�̐��N�ɂ��Ă͂ǂ����u�s�ځv�ɂȂ���

���邪�A���g�̌���(�g�������B���̋���ɂ�1658�N)�������̕��ϓI�ȔN���20�ΑO�ゾ��

����ƁA�s�b�^�����B�ƂȂ�A�����́A������̃O���V�A���k�E�f�V�����f�B�������̎q���o�Y

��������ɑ��҂Ɛ����Ȍ��������Ă��邱�ƂɂȂ�B�E�E�E�ǂ��������������������̂��낤��?

�m�A�����@�@�ٌ�m�̃s�G�[���E�g�[�}�E�h�E�R���W�F Pierre Thomas�@de Conget�ƌ���(1658)

���A6�j2�����c���Ă���B�����̈��l�����̋M�������ł��邱�Ƃ͕����邪�A�����Ȍ���

�ȑO�̊W�̂悤�ł͂���B�������u�A���k�E�h�E�M�����Ƃ̌����̒��O�ɖ������܂�Ă���v��

����B�M������Ƃ̌�����1637�N���B�t�����\���[�Y�̐��N�ɂ��Ă͂ǂ����u�s�ځv�ɂȂ���

���邪�A���g�̌���(�g�������B���̋���ɂ�1658�N)�������̕��ϓI�ȔN���20�ΑO�ゾ��

����ƁA�s�b�^�����B�ƂȂ�A�����́A������̃O���V�A���k�E�f�V�����f�B�������̎q���o�Y

��������ɑ��҂Ɛ����Ȍ��������Ă��邱�ƂɂȂ�B�E�E�E�ǂ��������������������̂��낤��?

�@

�@�@�@�I�������s�̃g�����B�����ݑ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�������B�����i

�@�@�@�I�������s�̃g�����B�����ݑ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�������B�����i

..........................

..........................

�@�@�@�@�g�������B���̃T���E�W�����E�p�e�B�X�g����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@........�C���Ɩ��

(�]�k3)

�@���̉���I�����A�����݂̎����W���b�N�E�h�E�u���W�������j����Jacques de Bragelongne��

1630�`79�B�I�[�g�t�C���̎�Ńp�������ٔ��������E�]�芯�W�F���[���E�h�E�u���W�������j��

(1588-1658)�̎q�B�}���[�E�h�E�T���E���X�}��Marie de Saint-Mesmin�ƌ������ă}���[�E(�}���g)�E

�h�E�u���W�������j��Marie "Marthe" de Bragelongne(1660�N����)�Ƃ��������c�����A�s�G�[

���E���x�[���Ƃ����j�q�̋L�^�͌�������Ȃ��B

1630�`79�B�I�[�g�t�C���̎�Ńp�������ٔ��������E�]�芯�W�F���[���E�h�E�u���W�������j��

(1588-1658)�̎q�B�}���[�E�h�E�T���E���X�}��Marie de Saint-Mesmin�ƌ������ă}���[�E(�}���g)�E

�h�E�u���W�������j��Marie "Marthe" de Bragelongne(1660�N����)�Ƃ��������c�����A�s�G�[

���E���x�[���Ƃ����j�q�̋L�^�͌�������Ȃ��B

�@���Ȃ݂ɁA���̐l�̎o�}���[�E�h�E�u���W�������j���̓I�����A�����̈��l�ƂȂ��Ă���B1634

�N��16�ΔN��̃\���b�\���̉�v���N���[�h�E�h�E���{�[�h��(M. de Ribaudon)�ƌ�����������

���邪�A34�N����35�N�ɂ����Ă̓~�A�u�I�����A�����̓��{�[�h���v�l�Ƃ��������v�����l�Ƃ�

�āA���{�[�h�����̃R�L��(�Q����v)�̋Y��S������ɍ��ꂽ�Ƃ����B�������̏����͋�

��̎���43�N5���Ƀ��{�[�h������2�l�̖����c���Ď������Ă��܂��B

�N��16�ΔN��̃\���b�\���̉�v���N���[�h�E�h�E���{�[�h��(M. de Ribaudon)�ƌ�����������

���邪�A34�N����35�N�ɂ����Ă̓~�A�u�I�����A�����̓��{�[�h���v�l�Ƃ��������v�����l�Ƃ�

�āA���{�[�h�����̃R�L��(�Q����v)�̋Y��S������ɍ��ꂽ�Ƃ����B�������̏����͋�

��̎���43�N5���Ƀ��{�[�h������2�l�̖����c���Ď������Ă��܂��B

�@�܂��A2�l�̂�����l�̌Z��Ƀt�����\���E�h�E�u���W�������j��������A���̖��}���[�E�W�����k

�͓��n�̃V�������E�h�E�u���W�������j��(1660-1702)�ƌ������Ă��邪�A���̃V�������̌Z�N��

�X�g�t�E�t�����\��(1646-1721)�̖��}���[�E�W���k���B�G�[�u�E�h�E�u���W�������j��(1681��)�́A��

�̑�v���u���̓�(1789�N7��14��)�ɖ��O�ɏP�����ꂽ�o�X�e�B�[���S���̒����h�E���[�l�[

��̕���c��ɓ�����B

�͓��n�̃V�������E�h�E�u���W�������j��(1660-1702)�ƌ������Ă��邪�A���̃V�������̌Z�N��

�X�g�t�E�t�����\��(1646-1721)�̖��}���[�E�W���k���B�G�[�u�E�h�E�u���W�������j��(1681��)�́A��

�̑�v���u���̓�(1789�N7��14��)�ɖ��O�ɏP�����ꂽ�o�X�e�B�[���S���̒����h�E���[�l�[

��̕���c��ɓ�����B

|