モーツァルトという作曲家へのイメージは、我々の世代では、幼少の頃に読まされた「少年少

女のための伝記シリーズ」ものや小学校の音楽の授業に使用した絵や写真が豊富で、妙に大

きなあのテキストの影響を受けている。

女のための伝記シリーズ」ものや小学校の音楽の授業に使用した絵や写真が豊富で、妙に大

きなあのテキストの影響を受けている。

つまり、バッハやヘンデルの後、ハイドンの少し後、ベートーヴェンの少し前の時代の作曲家

で、35歳の若さで死んでしまい、天才だったが不幸にも生前はその才能を認められなかった

薄幸の人物と・・・。

で、35歳の若さで死んでしまい、天才だったが不幸にも生前はその才能を認められなかった

薄幸の人物と・・・。

バッハ ヘンデル ハイドン モーツァルト ベートーヴェン

これが少々記憶力のよろしい人になれば、教育パパの父親に連れられて幼少の頃からヨー

ロッパ中を演奏旅行させられて、天才少年と騒がれたが、長じて独り立ちする頃にはその名声

も衰え、葬式代もケチるような悪妻との結婚生活も不幸で、天才的な作品の数々を残しながら

も世間から評価されず、仕舞いには彼の才能を妬んだ作曲家サリエリに毒殺されて早世した

可哀相な人物・・・などとインプットされており、40番のシンフォニーやト短調の弦楽五重奏曲、

あるいは絶筆となったレクイエムを聴きながらモーツァルトの哀れに涙してしまう.....そんな感じ

か。

ロッパ中を演奏旅行させられて、天才少年と騒がれたが、長じて独り立ちする頃にはその名声

も衰え、葬式代もケチるような悪妻との結婚生活も不幸で、天才的な作品の数々を残しながら

も世間から評価されず、仕舞いには彼の才能を妬んだ作曲家サリエリに毒殺されて早世した

可哀相な人物・・・などとインプットされており、40番のシンフォニーやト短調の弦楽五重奏曲、

あるいは絶筆となったレクイエムを聴きながらモーツァルトの哀れに涙してしまう.....そんな感じ

か。

なんであれ、モーツァルト鑑賞法としてはこれが定着しているようなものだ。

ところが、あの84年米映画「アマデウス」のヒットで、多くの人のモーツァルト観が、あれ?と

なった。

なった。

モーツァルトは天才ではあったが、俗物であり、女大好き、ギャンブル大好き、酒も大好きの

とんでもないキャラ。ちょっと儲かればパッと派手な生活で浪費の限り、オペラ歌手の尻を追い

回し、仲間との酒宴は朝までの馬鹿騒ぎ、生活能力は乏しく、計画性も甘いし、ただの楽しい

の大好き人間なのだ。

とんでもないキャラ。ちょっと儲かればパッと派手な生活で浪費の限り、オペラ歌手の尻を追い

回し、仲間との酒宴は朝までの馬鹿騒ぎ、生活能力は乏しく、計画性も甘いし、ただの楽しい

の大好き人間なのだ。

これでは堅実な宮廷音楽家だった父親も説教のひとつもしたくなるし、妻も家計を守るため

にしっかり者になるわけだ。

にしっかり者になるわけだ。

そこで、「モーツァルト物語」の中で、長年「悪者」扱いされてきた人物や、定番のお涙頂戴の

場面について、その真偽のほどを再検討してみよう。

場面について、その真偽のほどを再検討してみよう。

3歳にしてピアノを弾き始め、4歳になると簡単な小品を暗譜してしまい、5歳で作曲ができ

る。誰に教わりもしないのに、自分で和音を奏でて楽しんでいる幼児、そんな子供をもった父レ

オポルトの驚愕も並みのものではなかったろう。(余談1)

る。誰に教わりもしないのに、自分で和音を奏でて楽しんでいる幼児、そんな子供をもった父レ

オポルトの驚愕も並みのものではなかったろう。(余談1)

信じられぬ天才能力がわが子に備わっていることを知ったレオポルトは、自身も音楽家であ

ったこともあり、息子の音楽教育に熱を入れた。そして、その奇跡的な才能をヨーロッパ中に

披露しようと、各国の宮廷を行脚し、たちまち思惑どおりの大評判を勝ち得る。

ったこともあり、息子の音楽教育に熱を入れた。そして、その奇跡的な才能をヨーロッパ中に

披露しようと、各国の宮廷を行脚し、たちまち思惑どおりの大評判を勝ち得る。

オーストリア宮廷の少年モーツァルト(マリア・テレジア女帝に御挨拶) 家族3人での演奏

1770年14歳のモーツァルト フランスの少年モーツァルト(ポンパドール侯爵夫人に御挨拶)

評論家シューリッヒなど、この父レオポルトを猛烈な教育パパで、かなりの疲労をもたらす当

時の馬車旅行に幼い息子を駆り出して、その命を消耗させた人物だと批判している。

時の馬車旅行に幼い息子を駆り出して、その命を消耗させた人物だと批判している。

しかし、色々な記録からしても、幼少期のモーツァルトは、今ならマスコミが大騒ぎするような

正真正銘の天才児。たまたま同じ「業界」に身をおいていた父親が、そんな息子を世間にデビ

ューさせて、各国の宮廷から絶賛されるという想定のもとで演奏会を開くのは当然至極のこと

でもある。宮廷貴族の「ひき」や「恩恵」さえ得られれば、この業界では道がパッと開けるご時世

である。息子の「驚愕の才能」を披露しない手はないのだ。

正真正銘の天才児。たまたま同じ「業界」に身をおいていた父親が、そんな息子を世間にデビ

ューさせて、各国の宮廷から絶賛されるという想定のもとで演奏会を開くのは当然至極のこと

でもある。宮廷貴族の「ひき」や「恩恵」さえ得られれば、この業界では道がパッと開けるご時世

である。息子の「驚愕の才能」を披露しない手はないのだ。

また、このレオポルト、いつも息子に厳しく説教ばかりしている人物像に脚色されている。息

子の天才を地道でちっぽけな音楽家生活に封じ込めるような、スケールの小さな小心の父親

像である。

子の天才を地道でちっぽけな音楽家生活に封じ込めるような、スケールの小さな小心の父親

像である。

彼は当時、ザルツブルグ宮廷の副楽長という地位にあった。親の方針や世間の通例に背い

て、独学し、音楽技法を磨き、やっとのことでその地位を得た努力の人だ。世間の辛酸も充分

になめている立派な大人だ。

て、独学し、音楽技法を磨き、やっとのことでその地位を得た努力の人だ。世間の辛酸も充分

になめている立派な大人だ。

それに比べて、息子モーツァルトは、幼少期から「天才」として世間の人々からちやほやされ、

甘い言葉に慣れ親しんで成長した若者。どうにも、「苦労の人」レオポルトとは違った価値観で

生きて行く。

甘い言葉に慣れ親しんで成長した若者。どうにも、「苦労の人」レオポルトとは違った価値観で

生きて行く。

そこで、父親として、脱線気味の息子の生活をたしなめ、世間の怖さや人の冷たさを説き、

地道ではあるが堅実なやり方をすすめるのだ。いかに生活を安定させるか、いかに身を落ち

着かせるか、いかに音楽家として身を立てるか、そんな人生のノウハウを細々と手紙に綴って

いる。

地道ではあるが堅実なやり方をすすめるのだ。いかに生活を安定させるか、いかに身を落ち

着かせるか、いかに音楽家として身を立てるか、そんな人生のノウハウを細々と手紙に綴って

いる。

レオポルトの手紙(1777年) ザルツブルグ

しかし、息子モーツァルトは、田舎の宮廷のナンバーツーに甘んじる父親の忠告には耳を貸

さない。華々しい都会での名誉ある生活を追い求め、父親のみみっちい小言を煙たがった。

さない。華々しい都会での名誉ある生活を追い求め、父親のみみっちい小言を煙たがった。

父レオポルトから息子への手紙を読めば分かるが、つけあがる息子に対する厳格な父親の

像、世間知らずの子を思いやる堅実な父親の像が紙面にくっきりと浮かんでいる。

像、世間知らずの子を思いやる堅実な父親の像が紙面にくっきりと浮かんでいる。

つまり、父レオポルトはただの父親、普通の父親なのだ。

次に、モーツァルト物語の中に、決定的な「悪役」として登場してくるザルツブルグ大司教ヒエ

ロニムス・コロレド。

ロニムス・コロレド。

このザルツブルグというところは、大司教領としてひとつの領邦国家を形成しており、モーツァ

ルト親子も、そこの宮廷に職をもっていた。つまり大司教こそが雇い主であり、宮廷音楽家とし

ては国王と臣下のような間柄にあった。

ルト親子も、そこの宮廷に職をもっていた。つまり大司教こそが雇い主であり、宮廷音楽家とし

ては国王と臣下のような間柄にあった。

モーツァルトは、幼少の頃から父親とヨーロッパ各地の宮廷を巡っていたが、その間は当

然、本来の仕事を休職していたわけである。しかもかなりの長期間にわたっていた。このコロ

レド大司教が着任してからは、そんな気ままな職務態度は制限されてくる。レオポルトは根っか

らのサラリーマン、上司の意向を忖度し、以前までの態度を早急に改めた。

然、本来の仕事を休職していたわけである。しかもかなりの長期間にわたっていた。このコロ

レド大司教が着任してからは、そんな気ままな職務態度は制限されてくる。レオポルトは根っか

らのサラリーマン、上司の意向を忖度し、以前までの態度を早急に改めた。

若きモーツァルト

若きモーツァルト  夢見る年頃

夢見る年頃 ところが、若きモーツァルトの方は、そんな厳格なコロレドに腹を立てる。命令に背いたり、横

柄な態度に出たり、つっかかっていく。我々は、あの天才モーツァルトがこんな「コロレド」などと

いう人物に従属せしめられていることが、意外に思ってしまいがちだが、当時の社会では、モ

ーツァルトなどという一介の楽士よりもコロレドの方がはるかに偉大であり、強大であり、重き

を置かれる人物なのである。封建社会の通念としてはモーツァルトが立腹して攻撃的になるこ

との方が破廉恥な行いなのだ。

柄な態度に出たり、つっかかっていく。我々は、あの天才モーツァルトがこんな「コロレド」などと

いう人物に従属せしめられていることが、意外に思ってしまいがちだが、当時の社会では、モ

ーツァルトなどという一介の楽士よりもコロレドの方がはるかに偉大であり、強大であり、重き

を置かれる人物なのである。封建社会の通念としてはモーツァルトが立腹して攻撃的になるこ

との方が破廉恥な行いなのだ。

我々もあの時代の良識ある大人であれば、誰もがモーツァルトの態度を戒めるであろうし、

あきれるであろうし、身の程知らずのやくざ者だと非難したことだろう。

あきれるであろうし、身の程知らずのやくざ者だと非難したことだろう。

ここでも問題となっているのは、モーツァルトの「世間知らず」なのだ、結局は。今でこそ音楽

家といえば、芸術家として社会的地位も高いが、当時は宮廷では「召使」同然の地位なのであ

る。だから、当然のこととして、宮廷で食事を供される際も、召使たちと同じテーブルだ。

家といえば、芸術家として社会的地位も高いが、当時は宮廷では「召使」同然の地位なのであ

る。だから、当然のこととして、宮廷で食事を供される際も、召使たちと同じテーブルだ。

若きモーツァルトは、幼少期に諸国の宮廷で王侯貴族たちから「天才音楽少年」としてちやほ

やされた経験があるので、勤務先であるザルツブルグ宮廷での「召使」扱いに大いに反発して

いる。それも当時の「常識」からすれば、少しおかしな態度で、「なにさまのつもりか?」と周囲

から思われても仕方ないことだろう。

やされた経験があるので、勤務先であるザルツブルグ宮廷での「召使」扱いに大いに反発して

いる。それも当時の「常識」からすれば、少しおかしな態度で、「なにさまのつもりか?」と周囲

から思われても仕方ないことだろう。

ザルツブルグ時代のモーツァルト(自宅の前) 1773〜80年までの自宅・現在の写真

レオポルトは、息子の諸国遍歴の旅などで費やした出費から借金が多く、今の安定収入を放

棄するわけにはいかず、「クビにしてくれ」と言わんばかりの息子の態度には大変に手を焼い

ている。あげくに、息子は本当に、「クビにしてくれ」という主旨の手紙を大司教に出してしまう

のだ。コロレド大司教はそれを受理。ただし「親子ともにクビ」という形での受理。

棄するわけにはいかず、「クビにしてくれ」と言わんばかりの息子の態度には大変に手を焼い

ている。あげくに、息子は本当に、「クビにしてくれ」という主旨の手紙を大司教に出してしまう

のだ。コロレド大司教はそれを受理。ただし「親子ともにクビ」という形での受理。

几帳面で小心で冒険を好まぬレオポルトは、強情で短気で野心満々の息子の巻き添えを食

らって長年の苦労の末に築いた地位を棒に振る。彼は哀れにも病気になってしまった。

らって長年の苦労の末に築いた地位を棒に振る。彼は哀れにも病気になってしまった。

モーツァルトも罪深い息子である。幸い、仲裁に入った者がおり、レオポルトのクビは取り消

しとなった。

しとなった。

野心と夢のある息子 VS 堅実で現実的な父親

この仲裁に入った人物はアルコ伯爵という宮廷貴族。レオポルトの復職を大司教に了解させ

たばかりか、レオポルトに頼まれて息子モーツァルトの短気を静めようと説得にもあたってくれ

た。若きモーツァルトはウィーンの都に出て一旗あげようと決心していたのだが、ウィーンなど

次々と新しいものへ飛びつく軽佻浮薄な都市、人気だって長続きはしないぞ、と、およそ父レオ

ポルトが冷静な判断のもと息子へ忠告していたのと同じ主旨の説得を繰り返す。

たばかりか、レオポルトに頼まれて息子モーツァルトの短気を静めようと説得にもあたってくれ

た。若きモーツァルトはウィーンの都に出て一旗あげようと決心していたのだが、ウィーンなど

次々と新しいものへ飛びつく軽佻浮薄な都市、人気だって長続きはしないぞ、と、およそ父レオ

ポルトが冷静な判断のもと息子へ忠告していたのと同じ主旨の説得を繰り返す。

しかも、自分だって宮廷出仕ではつらいこともあるが、我慢しているのだ、その忍耐というも

のも学ぶべきだとも人生論まで語ってくれた。

のも学ぶべきだとも人生論まで語ってくれた。

ところが、若きモーツァルトは、父親の復職の恩人でもあるそんな伯爵に対しても、痛烈な返

答をなげつける。「あなたは我慢するだけの理由があるが、ぼくには我慢しないだけの理由が

ある」と。そこで、さすがの伯爵もキレてしまう。ならば勝手にしろ! と彼はモーツァルトを戸口

から押し出し、尻まで蹴飛ばした。

答をなげつける。「あなたは我慢するだけの理由があるが、ぼくには我慢しないだけの理由が

ある」と。そこで、さすがの伯爵もキレてしまう。ならば勝手にしろ! と彼はモーツァルトを戸口

から押し出し、尻まで蹴飛ばした。

この実話をもって、モーツァルト家のピンチを救った「アルコ伯爵」も、モーツァルト物語の中

ではとんでもない「ワルモノ」となっている。

ではとんでもない「ワルモノ」となっている。

ちなみに、復職を許された父レオポルトは、息子の度重なる無礼にもかかわらずコロレド大

司教から「昇給」まで許可されている。これを寛大な処置と言わずなんと言うべきか・・・・

司教から「昇給」まで許可されている。これを寛大な処置と言わずなんと言うべきか・・・・

(ちなみに権勢を誇ったコロレド大司教は、共和国となったフランスのナポレオン軍の侵攻にさ

らされ、ザルツブルグを追われ、1803年その支配権を放棄した。つまり13世紀から続いたザル

ツブルグ聖俗領主の最後の人となった)

らされ、ザルツブルグを追われ、1803年その支配権を放棄した。つまり13世紀から続いたザル

ツブルグ聖俗領主の最後の人となった)

こうしてザルツブルグを飛び出した若きモーツァルトであるが、次は結婚である。

ここで登場してくるのが、コンスタンツェである。モーツァルト物語の中では、浪費癖があり夫

モーツァルトを経済的に苦しめ、夫の才能にも気づかず、葬式代もケチった女.....と音楽評論家

の多くが彼女に不名誉なレッテルを貼り付けた。

モーツァルトを経済的に苦しめ、夫の才能にも気づかず、葬式代もケチった女.....と音楽評論家

の多くが彼女に不名誉なレッテルを貼り付けた。

確かに厳格な父レオポルトも、息子が何の相談もなく駆け落ちじみた結婚を敢行したあげく

のこの嫁には好感はもっていなかった。

のこの嫁には好感はもっていなかった。

だが、それは、息子の独断に対する不快感が原因であり、彼女自身にどれだけの責があっ

たろうか?

たろうか?

コンスタンツェは確かに金銭感覚には問題はあったようだが、それは夫モーツァルトに比べ

れば軽度のものだ。確かに彼女は転地療養先で浮気じみた遊びもしたようだが、それは夫モ

ーツァルトの女遊びの比ではない。時は18世紀、18世紀を生きずに人生の悦びは語れぬ、と

タレイランに言わしめた享楽本位の甘美な時代。禁欲的な現代人のモラルで当時の彼らを語

っては、真実は大いに歪んでしまう。

れば軽度のものだ。確かに彼女は転地療養先で浮気じみた遊びもしたようだが、それは夫モ

ーツァルトの女遊びの比ではない。時は18世紀、18世紀を生きずに人生の悦びは語れぬ、と

タレイランに言わしめた享楽本位の甘美な時代。禁欲的な現代人のモラルで当時の彼らを語

っては、真実は大いに歪んでしまう。

↑

妻コンスタンツェ

彼女は夫よりも50年も長生きし、老後の姿は写真(1840年10月撮影)に残っているほどだ

が、その結婚生活は9年ほどであった。(余談2)

が、その結婚生活は9年ほどであった。(余談2)

しかし、その9年、モーツァルトの死で終わる9年、モーツァルトはこの妻を大変に可愛がり、

幸福感にしたって過ごした。「ヤンプラ・プムファ」などという妙な愛称をつけ、少々エッチな手紙

(彼の手紙は滑稽なほどエッチなものが多い。そのため、後世の研究家は躍起になって遺稿

の部分抹消をしている)を送り、一緒のときは、じゃれあって過ごした。

幸福感にしたって過ごした。「ヤンプラ・プムファ」などという妙な愛称をつけ、少々エッチな手紙

(彼の手紙は滑稽なほどエッチなものが多い。そのため、後世の研究家は躍起になって遺稿

の部分抹消をしている)を送り、一緒のときは、じゃれあって過ごした。

天才音楽家にそんな幸せな結婚生活を与えた妻コンスタンツェ。果たして「悪妻」と言えるだ

ろうか?

ろうか?

我々が勝手に彼女を悪妻と呼んだら、夫君モーツァルトは怒るに違いない。「それを決

めるのは私の権限だ」と。

モーツァルトの死因。

病死なら急性粟流性疹熱からポークカツレツの寄生虫説まであり、他殺(毒殺)なら、フリー

メーソン説からあのベートーヴェンの保護者で名高いスヴィーテン男爵説まで色々出てくる始

末。その中でも、最も有名なのは、なんといっても、宮廷楽長だったサリエリ説だろう。

メーソン説からあのベートーヴェンの保護者で名高いスヴィーテン男爵説まで色々出てくる始

末。その中でも、最も有名なのは、なんといっても、宮廷楽長だったサリエリ説だろう。

モーツァルト物語の中では、最悪の「ワルモノ」がこのサリエリというわけだ。なんといっ

てもモーツァルトを毒殺したヤツなのだから。

ところがこのモーツァルトの死因は、今でも諸説紛々、病死としても病名を割り出すために一

冊の本が出来上がり、他殺としても犯人の割り出しに論文が山となる。ブライトン音楽祭では、

病死・他殺の討議をして過半数が後者を支持したので、「真犯人」の追究を行い、妻がモーツ

ァルトに寝取られた役人ホーフデーメルが最も疑わしい容疑者であると結論づけた。

冊の本が出来上がり、他殺としても犯人の割り出しに論文が山となる。ブライトン音楽祭では、

病死・他殺の討議をして過半数が後者を支持したので、「真犯人」の追究を行い、妻がモーツ

ァルトに寝取られた役人ホーフデーメルが最も疑わしい容疑者であると結論づけた。

この男は、モーツァルトの葬儀の翌日、妻をカミソリで切りつけ、自らはのどを掻っ切って自

殺して果てている。かなり疑わしい人物だ。これが本当なら「なんだ、モーツァルトは痴情のも

つれのあげくに殺されたわけか!」と嘆息したくなる。

殺して果てている。かなり疑わしい人物だ。これが本当なら「なんだ、モーツァルトは痴情のも

つれのあげくに殺されたわけか!」と嘆息したくなる。

死の床のモーツァルト

死の床のモーツァルト そして、専門家の間では、とっくにサリエリ毒殺説を唱える者はいないのだ。サリエリは後述

するモーツァルトの寂しい葬儀に参列した数少ない友人の一人であったし、生前のモーツァル

トの作品を「素晴らしい!」と理解できた数少ない音楽家の一人でもある。宮廷楽長という高い

地位にあったので、サリエリは好んでこの天才モーツァルトの作品を公式行事で演奏させた

し、モーツァルトの歌劇「魔笛」を「これこそオペラだ!」と大絶賛してくれた有力者でもある。

するモーツァルトの寂しい葬儀に参列した数少ない友人の一人であったし、生前のモーツァル

トの作品を「素晴らしい!」と理解できた数少ない音楽家の一人でもある。宮廷楽長という高い

地位にあったので、サリエリは好んでこの天才モーツァルトの作品を公式行事で演奏させた

し、モーツァルトの歌劇「魔笛」を「これこそオペラだ!」と大絶賛してくれた有力者でもある。

また、温厚で堅実な人柄的にも、モーツァルトを妬んだあげくに毒を盛った・・・などとされる筋

合いはないらしい。それに、すでに銀食器を売り払って生活費にあてていたような落ちぶれた

モーツァルトを、このような地位の音楽家が妬むはずもないわけである。

合いはないらしい。それに、すでに銀食器を売り払って生活費にあてていたような落ちぶれた

モーツァルトを、このような地位の音楽家が妬むはずもないわけである。

サリエリもとんだ災難である。

そして、モーツァルトの「悲しい生涯」のクライマックスである葬儀。

天がその不遇の天才作曲家の死を悲しんでいるかの如き激しい雨と風の中で行なわれ、最

も費用の安い「貧民者用」の墓穴に彼は葬られる。「レクイエム」の絶筆部ラクリモーサ(涙の

日)の悲壮な響きがBGMとしてマッチするようなシチュエーションである。

も費用の安い「貧民者用」の墓穴に彼は葬られる。「レクイエム」の絶筆部ラクリモーサ(涙の

日)の悲壮な響きがBGMとしてマッチするようなシチュエーションである。

参列者もまばらな寂しいモーツァルトの葬儀・・・・・・

時は1791年も暮れの12月6日、所はウィーン郊外、聖マルクス墓地。

ところが、なんと、ツィンツェンドルフ伯爵という極めてマメに日記をつけていた人がおり、史

料としてよく参照されるのだが、この人のその日の日記に記入された天気を見るとこうある。

料としてよく参照されるのだが、この人のその日の日記に記入された天気を見るとこうある。

「穏やかな天候、霧しげし」

天の悲しみの雨や風など降っても吹いてもいないのだ。

史料が一個人の日記ではあてにならないということもある。そこで、ウィーン天文台の計器調

査記録という公的な記録ではどうか。しかも、その日の午後3時、すなわち葬儀が執り行われ

ていた時刻そのものの記録では・・・

査記録という公的な記録ではどうか。しかも、その日の午後3時、すなわち葬儀が執り行われ

ていた時刻そのものの記録では・・・

「列氏13度(約摂氏4度)、風速0、」とある・・・・。

天気はどうでも、あの偉大なるモーツァルトを「貧困者用の墓穴」へ放り込んでしまう遺族や

葬儀関係者の無神経さには信じがたいものがある、と嘆く人もいるだろう。

葬儀関係者の無神経さには信じがたいものがある、と嘆く人もいるだろう。

そこで、1782年の典礼規定というものを見る。

それは聖職者が市民から不当な葬儀費用を徴収するのを禁じた法令に基づく規定書であ

る。中に葬祭法令の項目があり、それによると、一等から三等、そして「貧者の葬式」という四

段階に分かれており、それぞれに料金規定が定められているのだ。

る。中に葬祭法令の項目があり、それによると、一等から三等、そして「貧者の葬式」という四

段階に分かれており、それぞれに料金規定が定められているのだ。

その「貧者の葬式」は無料であるが、形式は三等級に同じらしい。

聖シュテファン聖堂区聖堂死者名簿にある記載を見ると、モーツァルトの葬儀には、8グルデ

ン56クロイツァーという料金が支払われているので、三等の葬儀をしたことになる。見た目は

「貧困者用葬儀」と同じでも、有料である以上は「三等葬儀」となる。

ン56クロイツァーという料金が支払われているので、三等の葬儀をしたことになる。見た目は

「貧困者用葬儀」と同じでも、有料である以上は「三等葬儀」となる。

そして、当時のウィーンの通例では、「市民」の身分では、二等か三等が普通であった。死ぬ

段階ですでに非常な名声を博していたベートーヴェンですら「二等」である。死後の名声はとも

かく、生前の知名度からしてモーツァルトの葬儀が「三等」だったのは、ごくごく通常の処置なの

である。

段階ですでに非常な名声を博していたベートーヴェンですら「二等」である。死後の名声はとも

かく、生前の知名度からしてモーツァルトの葬儀が「三等」だったのは、ごくごく通常の処置なの

である。

彼が死んだ日を中心に前後一ヶ月、ウィーンでは74人が埋葬されており、一等は5人、二等

は7人、三等は51人、貧者用は11人という内訳。つまり、三等はごく一般的な葬儀であり、モ

ーツァルトの場合、遺族としては、故人の分相応の葬式を行なっただけの話だ。

は7人、三等は51人、貧者用は11人という内訳。つまり、三等はごく一般的な葬儀であり、モ

ーツァルトの場合、遺族としては、故人の分相応の葬式を行なっただけの話だ。

それを後世になって、全世界のモーツァルティアンから轟々の非難の的にされているのだか

ら、これはまことに同情すべき事態である。

ら、これはまことに同情すべき事態である。

こうして、悲劇の主人公に仕立て上げられてしまったモーツァルト、しかも彼の人生でわきを

固めた人々は、とばっちり的に「悪者」にされてしまったわけである。どうして、このようなモーツ

ァルトの虚構の物語が氾濫したのか?

固めた人々は、とばっちり的に「悪者」にされてしまったわけである。どうして、このようなモーツ

ァルトの虚構の物語が氾濫したのか?

それはまず、19世紀ヨーロッパのロマン主義の風潮が、モーツァルトという作曲家を、その

作品の価値に加えて、「人物」としてデビューさせようと試みたという点があげられる。

作品の価値に加えて、「人物」としてデビューさせようと試みたという点があげられる。

不遇の天才、無冠の偉人、悲劇の大作曲家という時代の風潮に適合したイメージとして再発

掘して、作品を世に広めたわけだ。

掘して、作品を世に広めたわけだ。

もうひとつは、日本が当時、そんなヨーロッパの流行を無条件に「輸入」する土壌をもってお

り、我が国に早くからそんな粉飾、偽装されたイメージを、事の真偽も検証しないで、喜んで定

着させてしまったという教育環境がある。

り、我が国に早くからそんな粉飾、偽装されたイメージを、事の真偽も検証しないで、喜んで定

着させてしまったという教育環境がある。

明治教養主義、これが西洋音楽を極めて感傷的、浪漫主義的なものとして定義した上で、高

貴で偉大で高尚な要素を求めたのだ。

貴で偉大で高尚な要素を求めたのだ。

明治18年の小学唱歌集。モーツァルト「魔笛」のパパゲーノのアリアは「誠は人の道」に。

大正、昭和もこの路線を踏襲し、驚くべきことに、我々の世代ですらそんな「偽り」の情報が

はびこっていたわけである。

はびこっていたわけである。

西洋音楽に限らず、いわゆる後世に名を残す偉人というものは、人生に苦悩し、金銭に恵ま

れず、病気がちで、そんな苦しみ多い人生の営みの中に、崇高な世界の実現を見る、というよ

うな流れが好きなのだろう。

れず、病気がちで、そんな苦しみ多い人生の営みの中に、崇高な世界の実現を見る、というよ

うな流れが好きなのだろう。

戦後20年前後の私の教育環境の中にも、はっきりと明治時代の、あるいは前世紀欧州の

味付けモーツァルトが好んで受け入れられていたのである。

味付けモーツァルトが好んで受け入れられていたのである。

しかし、どうして、歴史に名を残した偉人や英雄たちが、我々一般人と隔絶された世界の存

在でなければならないのか?

在でなければならないのか?

夢も多く、これからの可能性も無限な少年少女たちに、偉い人たちとの絶望的なギャップを

痛感させてみたところで、何か益することがあるのだろうか?

痛感させてみたところで、何か益することがあるのだろうか?

むしろ自分たちの内部に潜む「人間臭さ」に少年少女らは落胆して、早々と自分たちに「永遠

の凡人」というレッテルを貼ってしまうばかりだ。

の凡人」というレッテルを貼ってしまうばかりだ。

うかうかすると私たちよりも、お下品で、低俗で、無茶苦茶なキャラだったモーツァルト。そん

な彼の実像を身近に感じていた方が、万人に夢も希望も与えられるというものである。

な彼の実像を身近に感じていた方が、万人に夢も希望も与えられるというものである。

親がガミガミうるさい、と感じたらモーツァルトを思い、部活の先輩や会社の上司とソリが合わ

ない、と感じたらモーツァルトと思い、女房に手を焼けばモーツァルトを思い、なかなか出世でき

ない、と感じたらモーツァルトを思う。そして聴くモーツァルトの美しさこそ、それぞれの人生に共

鳴する深遠な味わいがある。

ない、と感じたらモーツァルトと思い、女房に手を焼けばモーツァルトを思い、なかなか出世でき

ない、と感じたらモーツァルトを思う。そして聴くモーツァルトの美しさこそ、それぞれの人生に共

鳴する深遠な味わいがある。

長い余談コーナー

(余談1)

私はかねがねモーツァルトのお姉さんのナンネル(正式にはMaria Anna Walburga Ignatia

Mozart."ナンネル"Nannerlは愛称)が、気になって仕方なかった。神童だった弟の陰になり、ひ

っそりと人生を送り、モーツァルト物語の中に登場するのも一緒に演奏旅行をしていた頃まで

の話。あとは、この姉が、どこで何をしていたのか、結婚はしたのか、子は残したのか、いつ亡

くなったのか、そんなことを誰にも気に掛けられないで、フェイドアウトしていく・・・。非常に哀れ

で、気の毒な存在だからだ。

Mozart."ナンネル"Nannerlは愛称)が、気になって仕方なかった。神童だった弟の陰になり、ひ

っそりと人生を送り、モーツァルト物語の中に登場するのも一緒に演奏旅行をしていた頃まで

の話。あとは、この姉が、どこで何をしていたのか、結婚はしたのか、子は残したのか、いつ亡

くなったのか、そんなことを誰にも気に掛けられないで、フェイドアウトしていく・・・。非常に哀れ

で、気の毒な存在だからだ。

ヴォルフガングとナンネル姉弟 ナンネルの楽譜帳(複製)

そもそも音楽の英才教育に情熱を注いだ父レオポルトは、長女のナンネルに対してだった。

「ナンネルの楽譜帳」を父レオポルトがクラヴサンのレッスン用に8歳の彼女のために作り、そ

れに基づいて英才教育がスタート。ところがナンネルのレッスン中に近くでチョロチョロ遊んで

いた5歳下のヴォルフガング坊やが、教えもしない和音を弾いたりしたものだからレオポルトは

仰天、「息子は天才に違いない」と思うようになる。

「ナンネルの楽譜帳」を父レオポルトがクラヴサンのレッスン用に8歳の彼女のために作り、そ

れに基づいて英才教育がスタート。ところがナンネルのレッスン中に近くでチョロチョロ遊んで

いた5歳下のヴォルフガング坊やが、教えもしない和音を弾いたりしたものだからレオポルトは

仰天、「息子は天才に違いない」と思うようになる。

以来、ナンネルの楽譜帳には弟ヴォルフガングの記録が様々に書き込まれるようになっ

た・・・。

た・・・。

この父親が自分のために作ってくれた楽譜帳をナンネルは80歳近くで亡くなるまで大切に所

有している。弟の記録が書き込まれたページは破ってしまっている。黙って、弟の神童ぶりを

見ていた彼女は、当然のこと、家族からも世間からも、また後世からも、一切の脚光を浴びる

ことはない。しかし、彼女は8歳の時に父親が「自分のため」に作ってくれた楽譜帳、父親から

の愛情、自分に対する親の関心という物質的な精神的な宝物を、生涯大切に心に留めていた

のだ。一人の娘として。

有している。弟の記録が書き込まれたページは破ってしまっている。黙って、弟の神童ぶりを

見ていた彼女は、当然のこと、家族からも世間からも、また後世からも、一切の脚光を浴びる

ことはない。しかし、彼女は8歳の時に父親が「自分のため」に作ってくれた楽譜帳、父親から

の愛情、自分に対する親の関心という物質的な精神的な宝物を、生涯大切に心に留めていた

のだ。一人の娘として。

弟がその天才ぶりを評価されて、父親の反対を押し切るようにザルツブルグを飛び出してい

くときも、彼女はすでに亡くなった母親にかわり、弟を心配する父親の面倒を見るという全くの

裏方の存在に甘んじる。

くときも、彼女はすでに亡くなった母親にかわり、弟を心配する父親の面倒を見るという全くの

裏方の存在に甘んじる。

自分だって「天才姉弟」のふれ込みで父とヨーロッパ中の宮廷を回り、華やかな世界で拍手

を浴びてきた。オーストリアのマリア・テレジア女帝からも高価なドレスを頂戴した。

を浴びてきた。オーストリアのマリア・テレジア女帝からも高価なドレスを頂戴した。

女帝から送られた大礼服姿のナンネル(1762頃)

女帝から送られた大礼服姿のナンネル(1762頃) しかし、表舞台に飛び出して行く弟を見守りながら、あの「田舎」のザルツブルグのまま、寂し

く父との生活を送って行くのだ。

く父との生活を送って行くのだ。

こんな彼女に同情したのか、「ナンネル・モーツァルト 哀しみの旅路」なんてフランス映画も

2010年に作製されている。

2010年に作製されている。

仏映画「ナンネル・モーツァルト 哀しみの旅路」より

仏映画「ナンネル・モーツァルト 哀しみの旅路」より あの保守的な父レオポルトのことだから、成人の女性が社会で音楽家などという生業をもつ

ことなんて想定外だったろう。そんな選択肢は彼女には与えられない。

ことなんて想定外だったろう。そんな選択肢は彼女には与えられない。

そして父レオポルトは「どこか良いところへ嫁ぐべし」という女性観を実直に守り、縁談を厳選

しつつもナンネルを嫁がせた。(もう33歳になっていたからかも知れないが)少なくとも身の周り

の世話をする女性がいなくなるのは覚悟したわけだ。

しつつもナンネルを嫁がせた。(もう33歳になっていたからかも知れないが)少なくとも身の周り

の世話をする女性がいなくなるのは覚悟したわけだ。

田舎で父親の世話のナンネル そろそろ老境の父レオポルト

こうして、彼は愛犬にも死なれて、ポツリと一人、ザルツブルグで「独居老人」になることを選

んでいる。「昼はまだしも夜は寂しい」と手紙にも綴る。息子は帰って来そうにないし・・・

んでいる。「昼はまだしも夜は寂しい」と手紙にも綴る。息子は帰って来そうにないし・・・

ナンネルの嫁いだ相手はザルツブルグから30キロほど離れたザンクト・ギルゲンの貴族で地

方管理官のヨハン・バプティスト・フランツ・フォン・ベルヒトルト・ツー・ゾンネンブルク男爵

Johann Baptist Franz von Berchtold zu Sonnenburg , Baron zu Sonnenburg。 貴族である !

方管理官のヨハン・バプティスト・フランツ・フォン・ベルヒトルト・ツー・ゾンネンブルク男爵

Johann Baptist Franz von Berchtold zu Sonnenburg , Baron zu Sonnenburg。 貴族である !

フォン・ゾンネンブルク男爵 ザンクト・ギルゲン

まぁ、三人目の奥さん募集で5人の子連れやもめで、もう50歳に近い。平民の女性が嫁げる

先など限られている。前妻は二人共に死去しているが、家名はVon MoulinとかVon Grunbichと

か仰々しい家柄だ。こっちは、ただの Mozart。しかし、最後の妻なら、成人でも60歳迄いけば

御の字の当時だから、あまり長く結婚生活に耐える必要もないわけだ・・・

先など限られている。前妻は二人共に死去しているが、家名はVon MoulinとかVon Grunbichと

か仰々しい家柄だ。こっちは、ただの Mozart。しかし、最後の妻なら、成人でも60歳迄いけば

御の字の当時だから、あまり長く結婚生活に耐える必要もないわけだ・・・

こんな結婚だから、それほど幸せだったはずはないものの、ザルツブルグに逃げ帰るほどに

は不幸せでもなかったようだ。自身では3人の子供を産んだが、成人したのはレオポルトという

は不幸せでもなかったようだ。自身では3人の子供を産んだが、成人したのはレオポルトという

長男のみ。しかし男爵の連れ子が5人いたという記録はあるものの、個々の詳細についての記

録はなく、フォン・ゾンネンブルク家の家督を継いでいるのはこのレオポルトなので、ナンネル

は、しっかりと男爵家に男子継承者を産んだことになる。(後日、前妻たちとの子についてある資料で確

認がとれたが、長くなるので省く)

録はなく、フォン・ゾンネンブルク家の家督を継いでいるのはこのレオポルトなので、ナンネル

は、しっかりと男爵家に男子継承者を産んだことになる。(後日、前妻たちとの子についてある資料で確

認がとれたが、長くなるので省く)

ザンクト・ギルゲンの住居(現在モーツァルト記念館) 息子レオポルト 結婚した頃のナンネル

息子の幼児期の肖像に、ヴァイオリンを持たせたり、そもそもレオポルトと命名したりしてい

る。(男爵家の、武家の通字みたいな共通名は Franz なのに) 明らかに、お父さんを意識して

いると感じる。父親思いのナンネルの一面。8歳の時に父親がくれた楽譜帳も死ぬまで大切に

保管しているし・・・涙が出てくる。

る。(男爵家の、武家の通字みたいな共通名は Franz なのに) 明らかに、お父さんを意識して

いると感じる。父親思いのナンネルの一面。8歳の時に父親がくれた楽譜帳も死ぬまで大切に

保管しているし・・・涙が出てくる。

息子レオポルトはウィーンでJosephine Fuggsという女性と結婚しており、20世紀に至るまでの

子孫を残している。

子孫を残している。

予定通り、失礼、予測通り、夫の男爵は1801年、64歳で死去。(男爵の父親も63歳没だから

当時としてはそこそこ長生きの家系なのだろう)

当時としてはそこそこ長生きの家系なのだろう)

1785年頃のナンネル(つまり84年の結婚の頃)

1785年頃のナンネル(つまり84年の結婚の頃) ナンネルはかねてより帰りたがっていた故郷ザルツブルグにさっそく転居する。すでに父も弟

も逝去した後だが、彼女には、ここで、まだまだ30年近くの人生が用意されているのだ。しかも

もう彼女の行動を制約する様々なしがらみはすべて消えたのだ !

も逝去した後だが、彼女には、ここで、まだまだ30年近くの人生が用意されているのだ。しかも

もう彼女の行動を制約する様々なしがらみはすべて消えたのだ !

そこで、彼女は、好きだったピアノ教師を始める。弟にお株を奪われて、自分のピアノの才能

には父親も世間も誰も着目してくれなかったが、彼女はそれなりの楽才の持ち主だったのであ

る。弟の作曲した数々の名曲にアドバイスをしている事実もあるほど。(天才の弟が彼女の才

能を認めているから確かだ)

には父親も世間も誰も着目してくれなかったが、彼女はそれなりの楽才の持ち主だったのであ

る。弟の作曲した数々の名曲にアドバイスをしている事実もあるほど。(天才の弟が彼女の才

能を認めているから確かだ)

家柄的に収入を気にする必要もない彼女が、ここに至ってピアノ教師をするということは、長

きにわたり心奥深くに閉じ込めていた音楽への情熱の発露ではないかと思える。女は結婚す

べしと言う父も、出産・育児を要求する夫も、もういない。彼女はやっと自由を手にした。

きにわたり心奥深くに閉じ込めていた音楽への情熱の発露ではないかと思える。女は結婚す

べしと言う父も、出産・育児を要求する夫も、もういない。彼女はやっと自由を手にした。

フォン・ゾンネンブルク男爵夫人のナンネル 音楽出版社への彼女の手紙

もう故郷には誰もいないが、ナンネルは存分に自分の人生を謳歌したことだろう。すでに亡き

弟の名声も世に轟き始め、当時の話を出版社に提供することもライフワークのひとつとなる。

弟の名声も世に轟き始め、当時の話を出版社に提供することもライフワークのひとつとなる。

何より、彼女は、今やフォン・ゾンネンブルク男爵家の女主人。

モーツァルト家の出世頭は実はナンネルなのである。

(余談2)

但し、1840年当時、コンスタンツェは関節炎の治療中で旅行は無理だし、被写体の音楽家ケ

ラー氏とは1826年以来親交を断っているから、この女性は「どこかのおばさん」とする説。また

当時の写真では屋外晴天下での撮影は20分を要し、これが1〜2分に短縮されたペッツヴァー

ル・レンズが開発されたのはこの1840年で、この写真に使用されているわけがないとの説もあ

る。

ラー氏とは1826年以来親交を断っているから、この女性は「どこかのおばさん」とする説。また

当時の写真では屋外晴天下での撮影は20分を要し、これが1〜2分に短縮されたペッツヴァー

ル・レンズが開発されたのはこの1840年で、この写真に使用されているわけがないとの説もあ

る。

ドイツ南部アルトエッティングの文書館で19世紀後半に複写されたものとしてのこの1840年撮

影の写真が発見され、2006年7月に公開された。写真史的にも、このような周辺の画像までし

っかりと写っている写真が1840年撮影とするには無理があるとも言われている。やはり前列左

のご婦人は「どこかのおばさん」なのだろうか・・・

影の写真が発見され、2006年7月に公開された。写真史的にも、このような周辺の画像までし

っかりと写っている写真が1840年撮影とするには無理があるとも言われている。やはり前列左

のご婦人は「どこかのおばさん」なのだろうか・・・

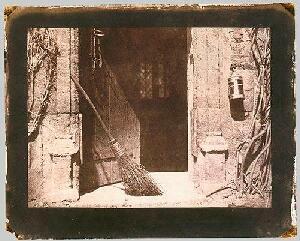

1840年撮影のカロタイプの写真

1840年撮影のカロタイプの写真 上の同年に撮られた写真なども、露光時間がまだ長いので、こんな被写体を撮るしかない。

つまり複数の人を屋外で撮ることはまだまだ難しいということになる。

つまり複数の人を屋外で撮ることはまだまだ難しいということになる。

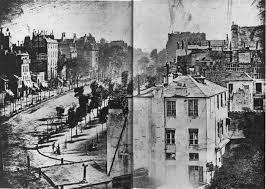

←写真に写った人類初の人

←写真に写った人類初の人 この写真は1838年にパリのタンブル大通りをルイ・ダゲールが撮影したものである。あの賑

やかな大通りに人も馬車もいないのか? と思いきや、それらの動いてしまう物体はまだ写り込

まないレベルの写真技術なので見事に消えてしまっているだけなのだ。右図はその写真の部

分だが、そんなわけで、たまたま靴磨きをしていた人物だけ、じっとしていたせいか写り込み、

本人は何も知らないが、人類史上初の写真に写った人間の栄光を獲得した。(残念だが靴磨

きの職人さんはせっせと仕事していたのでほぼ消えている・・・)

やかな大通りに人も馬車もいないのか? と思いきや、それらの動いてしまう物体はまだ写り込

まないレベルの写真技術なので見事に消えてしまっているだけなのだ。右図はその写真の部

分だが、そんなわけで、たまたま靴磨きをしていた人物だけ、じっとしていたせいか写り込み、

本人は何も知らないが、人類史上初の写真に写った人間の栄光を獲得した。(残念だが靴磨

きの職人さんはせっせと仕事していたのでほぼ消えている・・・)

1840年代に写真技術はカメラとレンズと印画紙という複合的な技術を向上させつつ長足の進

歩を遂げていくのだが、晩年のコンスタンツェの写真というのが1840年撮影だと、なんとなく「ど

こかのおばさん」説に傾いてしまう・・・。

歩を遂げていくのだが、晩年のコンスタンツェの写真というのが1840年撮影だと、なんとなく「ど

こかのおばさん」説に傾いてしまう・・・。

話は余談の余談になるが、この写真技術の黎明期に撮影された人で最年長の人物が、一

番昔の写真に写った人間という理屈になる。どれが最年長の人物写真かは知らないが、下図

の男性と女性はかなりなものだと思う。

番昔の写真に写った人間という理屈になる。どれが最年長の人物写真かは知らないが、下図

の男性と女性はかなりなものだと思う。

右のハンナ・スティリーさんはアメリカ合衆国デラウェア州ウィリントンに1746年生まれた。と言

っても、その頃はなんとアメリカはまだ合衆国ではないし、当然デラウェアも州ではない。撮影

は1840年(室内だと露光時間がじっとしていられる範囲なの?)。亡くなったのもその年。94歳。

っても、その頃はなんとアメリカはまだ合衆国ではないし、当然デラウェアも州ではない。撮影

は1840年(室内だと露光時間がじっとしていられる範囲なの?)。亡くなったのもその年。94歳。

左のバルタス・ストーンさんはペンシルバニアのフィラデルフィアに1747年(or44年)生まれた。

撮影は1846年、亡くなったのも同年で99歳(or102歳)。

撮影は1846年、亡くなったのも同年で99歳(or102歳)。

お二人共に、フランス大革命の時にはすでに40代である。デュ・バリー伯爵夫人と同世代、モ

ーツァルトより年上。アメリカにいたから、独立戦争の目撃者である。初代大統領ワシントンの

顔も知っている。もっともバルタス・ストーン氏は、ペンシルバニア・ライフル連隊兵士として独

立戦争に従軍しワシントン指揮下でイギリス軍と戦っている人だ。ワシントンの顔も声も直に知

っているはず。1776年のロングアイランドの戦では捕虜にもなったそうだ。

ーツァルトより年上。アメリカにいたから、独立戦争の目撃者である。初代大統領ワシントンの

顔も知っている。もっともバルタス・ストーン氏は、ペンシルバニア・ライフル連隊兵士として独

立戦争に従軍しワシントン指揮下でイギリス軍と戦っている人だ。ワシントンの顔も声も直に知

っているはず。1776年のロングアイランドの戦では捕虜にもなったそうだ。

ともかくこのような時代を生きてきた人たちの「写真」が残っているという事実に、なんとも不

思議な気分が味わえる。この方々の瞳には、あの18世紀の光景がずっと映っていたのだ。個

人的な想い出として、当たり前のように18世紀が思い出される人たちの写真なのである。

思議な気分が味わえる。この方々の瞳には、あの18世紀の光景がずっと映っていたのだ。個

人的な想い出として、当たり前のように18世紀が思い出される人たちの写真なのである。

|